各地通过空间更新、业态多元、服务优化和文化赋能等创新实践,打造出具有特色和吸引力的消费新场景,激发了消费新活力,为经济高质量发展注入了强大动力。

在当前消费需求日益多元化、个性化的背景下,培育消费新场景、激发消费新活力成为推动经济高质量发展的重要抓手。国家发展改革委等部门出台相关措施,中办、国办发布提振消费专项行动方案,为消费新场景的打造指明了方向。近日,记者深入吉林省长春市、重庆市沙坪坝区、云南省昆明市探访,发现各地通过空间更新、业态多元、服务优化和文化赋能等创新实践,成功打造出一系列消费新场景,为激发消费新活力提供了有益借鉴。

一、空间更新:创新场景与优化布局,让消费场所更“好逛”

消费新场景的打造,首先体现在消费场所的创新与优化上。吉林长春的“这有山”商场,堪称室内休闲度假文旅空间的典范。它将景区建在室内,把山城的“山谷”“山洞”“山道”等元素巧妙融合,串起亭台楼阁、山石草木和各色商铺。这一创意源于对当地消费需求的精准洞察,红旗街商圈虽繁华,但传统商场同质化竞争严重,客流量不容乐观。团队经过调研,决定不做传统商场,而是打造城市微度假中心和社交目的地,以满足消费者对个性化、多样化消费的需求。

“这有山”的成功,不仅在于其独特的建筑风格吸引了各地游客打卡,成为当地商业名片,更在于其为城市商业空间更新提供了新思路。在长春,类似的空间创新不断涌现,有商场将摩天轮建在楼顶,有的在室内建起“河道”,这些创新举措让城市消费场所更具新鲜感和吸引力。

云南昆明的大观篆新农贸市场则通过系统改造,实现了从普通菜市场到旅游打卡点的华丽转身。2020 年,该市场进行系统改造,优化布局、增大摊位间距,修缮给排水系统、硬化路面、翻新外墙,做好保洁。2024 年,又以“社交感 + 烟火气”为特色进一步提升改造,去除遮挡视线的广告牌,增加照明,打造云南扎染天幕景观,增加民族文化布艺装饰。如今,这里不仅吸引了众多市民前来买菜,还成为游客体验当地生活、品尝美食的热门景点,今年上半年吸引顾客约 830 万人次。

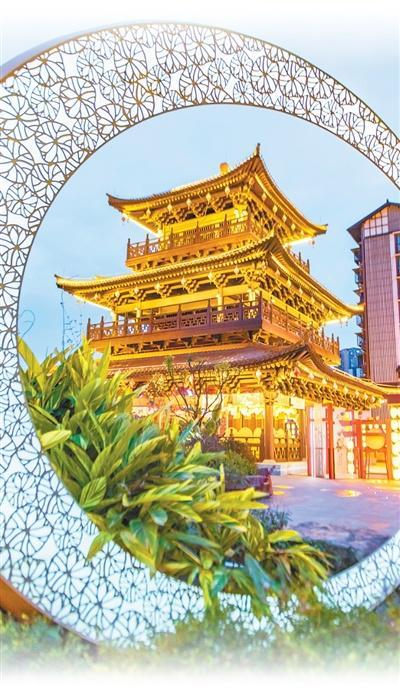

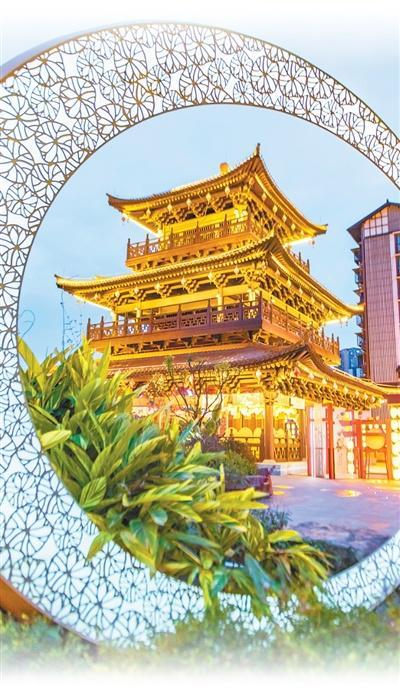

重庆磁器口历史文化街区则通过扩容和改造并行,解决了景区主街人流密集、消费业态单一等问题。2019 年启动扩容更新改造计划,景区面积扩大了 19 倍,重点改造背街小巷近 3 万平方米。改造结合背街小巷特点,保留原有风貌的同时,增设墙绘、灯牌、艺术装置等,让每一个转角都成为拍照打卡的绝佳背景,改变了“主街热、支巷冷”的状态,使原本冷清的背街小巷升腾起了烟火气。

二、业态多元:因地制宜与突出特色,让消费选择更多样

消费新场景不仅要让消费场所更吸引人,还要提供多元化的消费选择。在重庆磁器口,主街游客熙攘,而后巷则别有一番闲适。一家名为“猫儿面”的面馆,将传统面店化身社交型餐饮场所,除了精心布置店铺,还开发了手工甜品和小吃,在饭点外的时间吸引顾客,提高了客单价,延长了营业时间。

磁器口历史文化街区后巷聚焦业态差异化、品质化发展,引入咖啡茶饮、非遗手作、民宿酒店等多元业态,植入新兴跨界品牌花坞戏剧社、花间听雨餐酒吧等复合型业态 39 家,填补了主街的业态空白。磁器口由原先功能相对单一的古镇景区,向商旅文体多元业态融合的综合体转变,游客人均游玩时长延长半天以上,2024 年接待游客 1843.5 万人次,同比增长 12.44%。

吉林长春的“这有山”同样注重业态的多元化和原创性。团队引入手作工坊、文创店、深夜食堂等,让“逛”本身成为目的。约六成顾客并非单纯为购物而来,但他们停留时间往往更长,更容易产生消费行为。“这有山”注重挖掘特色鲜明的店铺,减少连锁品牌,增加风格独特的店铺。新开业的书画漆艺店“不尚贤居”,主理人刘校溪将漆艺与手串结合,制作手工艺品,生意火爆。“这有山”通过“云山集”等渠道,持续发掘有特色的店铺,不断丰富多元业态,2024 年日均客流量约 3 万人次,全年销售额约 4.8 亿元。

三、服务优化:规范管理与贴合需求,让消费体验更舒心

良好的消费体验离不开规范的管理和贴心的服务。云南昆明的大观篆新农贸市场,随着游客增多,市场内的矛盾也逐渐显现。为解决这些问题,管理方采取了一系列措施。在食品安全方面,在各个店铺食品加工间加装监控,接受市场监管部门的质量抽检,建立商户履约机制,对出现问题的商户进行扣分,严重者退出市场。同时,劝说店与游客交流互动,店主们逐渐意识到与游客建立良好关系的重要性,不仅热情介绍商品,还通过微信群与游客保持联系,增加了回头客。

市场还根据游客和市民的不同需求,提供多元、精细的服务。游客可以享受帮忙邮寄水果、现场加工野生菌、切片磨粉中药材等服务;市民则可以购买平价蔬菜,市场还提供寄存行李等服务。今年以来,昆明市围绕“整洁、有序、规范、标准”目标,实施百日攻坚行动,对 242 个农贸市场的环境秩序进行规范提升,既保障了市民的“菜篮子”,又承载了“菜市场游”的烟火气。

四、文化赋能:科技加持与创意加分,让消费黏性更持久

文化是消费新场景的灵魂,科技则为文化赋能提供了有力支撑。重庆磁器口历史文化街区的“磁器长歌”沉浸式数字体验馆,运用动态投影、全息成像等新技术,以“科技 + 文化”为核心理念,把历史故事讲活,让游客在潜移默化中了解磁器口的历史文化。多元互动让历史不再遥远,文化触达更多游客,平均停留时间延长近两倍,实现了从“网红打卡”到“深度体验”的转变。

吉林长春的“这有山”也将文化元素融入商业之中,举办大学生画展、运维“云山集”、打造“山里邮局”、举办音乐活动等。通过与中国邮政、吉林广播电视台等合作,以及与高校建立校企合作机制,为学生提供社会实践基地,丰富了活动内容,提升了商场的文化氛围和吸引力。今年 1 至 7 月,“这有山”日均客流量、销售额同比分别增长 6%、8%,未来将持续创新场景、丰富业态,提升吸引力。

各地在培育消费新场景、激发消费新活力的实践中,通过空间更新、业态多元、服务优化和文化赋能等多方面的创新举措,打造出了具有特色和吸引力的消费新场景。这些实践不仅满足了消费者日益多元化的需求,激发了消费新活力,也为其他地区提供了宝贵的经验和启示。在未来的发展中,各地应继续因地制宜,不断创新,推动消费新场景的持续发展和消费新活力的持续释放,为经济高质量发展注入强大动力。