四川宜宾老人粟培29年前领结婚证时被要求购买“老农保”并缴纳200元,现60岁欲兑现养老金时被告知无法兑现,仅能退还本金;该保险为1992年“县级农村社会养老保险”政策遗留问题,类似情况多地存在,目前各地正尝试解决历史遗留问题。

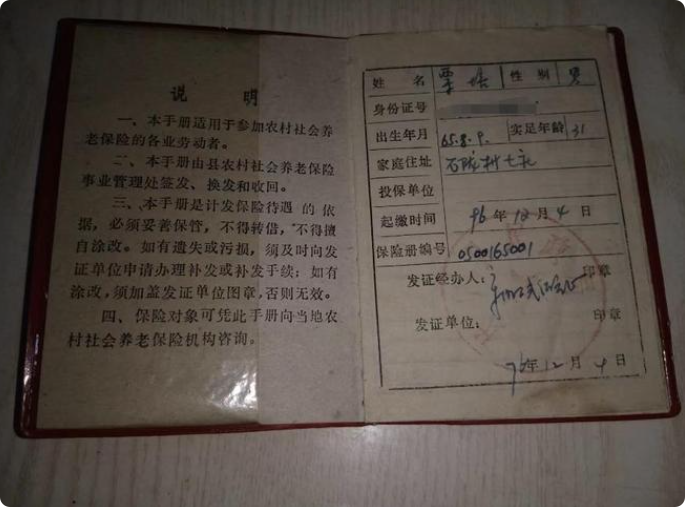

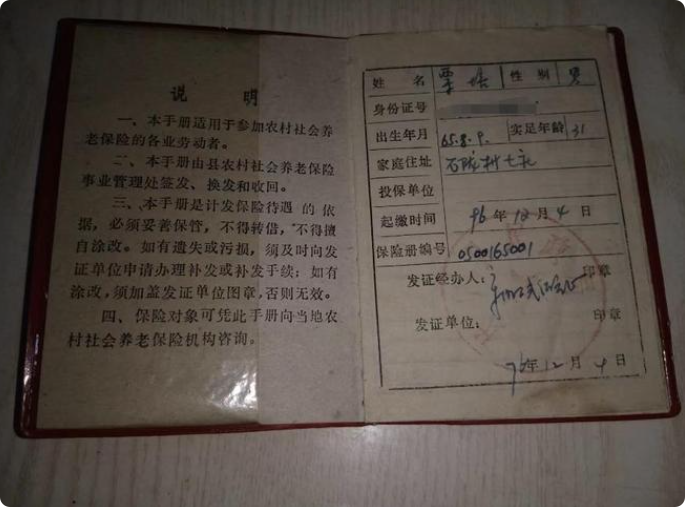

2025年8月的宜宾市长宁县梅洞镇,60岁的粟培又一次站在镇政府便民服务中心的门口。他手里攥着一个褪色的红本本,封皮上"农村社会养老保险手册"几个字已有些模糊,首页加盖的长宁县民政局公章却依然清晰。这是1996年12月4日他结婚当天领到的"特殊凭证"——为了办理结婚证,他和妻子被要求每人缴纳200元购买"农村社会养老保险"。29年后,当他拿着这个红本本去兑换养老金时,得到的答复却是:"无法兑现,只能退还200元本金。"

一、1996年的"结婚证与保险单":被捆绑的"养老梦"

1996年的冬天,粟培31岁。在长宁县梅洞镇的民政办里,他和未婚妻正准备领取结婚证。工作人员的一句话让他至今难忘:"不买保险,不给办结婚证。"

那时的粟培对"社会养老保险"几乎没有概念。他只知道,这是结婚的"必要手续"。和镇上许多年轻人一样,他和妻子掏出200元现金,接过一张《长宁县农村社会养老保险基金缴款收据》,上面盖着梅硐镇人民政府的公章。随后,工作人员递来一本红色封面的《农村社会养老保险手册》,扉页写着:"本手册是计发保险待遇的依据"。

"当时只说60岁后能领'工资',但具体怎么领、能领多少,没人跟我们说清楚。"粟培回忆。在他看来,200元是笔"巨资"——相当于他当时三个月的工资。但为了顺利领证,他和妻子没有犹豫。

缴费记录上,"一次性缴纳200元"的字样格外醒目。这本手册和收据,成了他与"农村社会养老保险"唯一的联结。此后的29年里,他辗转成都打工,从未想过这本红本本会成为他晚年生活的"心病"。

二、29年后的追问:红本本为何成"废纸"?

2025年,粟培年满60岁。他没有像同龄人那样按月领取养老金,而是带着红本本回到长宁县。社保局告诉他:"当时社保局还没成立,没有你的档案记录。"民政局则表示:"手册上盖的是民政局的章,但当年没有养老系统,无法兑现。"

梅洞镇便民服务中心的工作人员坦言:"这种情况我们也是第一次遇到。手册是真的,但时间太久远,没有任何电子或纸质档案留存。现在唯一的解决办法,就是退还你当年交的200元本金。"

粟培拒绝了退款。他不是在意这200元——这笔钱在他如今的退休生活中不过是杯水车薪。他困惑的是:"当年政府要求买的保险,怎么说没就没了?"

三、"老农保"的往事:政策萌芽期的探索与争议

粟培的红本本,并非孤例。它指向一个被历史尘封的政策——1992年开始推行的"县级农村社会养老保险"(民间俗称"老农保")。

根据民政部1992年发布的《县级农村社会养老保险基本方案(试行)》,"老农保"的初衷是建立农村社会保障体系,资金筹集坚持"个人交纳为主,集体补助为辅,国家给予政策扶持"。月缴费标准分10个档次(2-20元),领取年龄一般为60周岁。文件明确要求"县(市)农村社会养老保险机构在指定银行设立基金专户,专账专管"。

但在实际执行中,"老农保"的推行却充满复杂性。绵阳一位退休民政干部张华植回忆:"90年代初,农村社保是个新事物,基层干部和农民都不太懂。有的地方为了完成任务,确实存在'搭车收费'的情况,比如和结婚证、准生证捆绑。但严格来说,政策不允许强制,只是'动员购买'。"

另一位邻近乡镇的民政干部补充:"后来社保局成立,'老农保'的职能逐渐移交。但由于资金管理不规范,部分地区出现基金挪用、无法兑付的问题。我们县在2014年就全面清退了'老农保',按130%的比例退还本金。"

四、相似的困局:被遗忘的"养老钱"与未弥合的信任裂痕

粟培的遭遇,在全国范围内并非个例。在四川、湖南、贵州等地的农村,许多与粟培同龄的老人都曾购买过"老农保"。他们中的一些人,因档案缺失、机构更迭或政策调整,至今无法兑现养老金。

重庆一位72岁的老人曾购买100元"老农保",如今拿着红本本找村委会,得到的答复是:"当年的村干部都退休了,没人说得清。"湖北一位村民更倒霉——他交了500元"老农保",结果手册丢失,社保局和民政局互相推诿,最终只拿到200元补偿。

这些案例背后,是"老农保"政策的历史局限性:

- 制度设计缺陷:1992年的方案虽明确了资金管理原则,但未对"跨区域转移""机构更迭"等情况作出具体规定,导致后续衔接困难;

- 基层执行偏差:部分地区为完成参保指标,存在"捆绑收费""口头承诺"等不规范行为,缺乏书面凭证;

- 历史档案缺失:90年代的基层档案管理落后,许多缴费记录仅存纸质收据,未录入电子系统,随着机构搬迁、人员更替,档案逐渐遗失。

五、当前的破局尝试:从"退钱"到"历史清零"

面对"老农保"遗留问题,近年来各地政府已开始探索解决方案。2023年,四川省出台《关于妥善解决农村社会养老保险历史遗留问题的实施意见》,明确对1992-2000年间购买的"老农保",符合条件的可按"就高不就低"原则补缴或退费;对档案缺失的,通过"个人申报+村级证明+部门核查"的方式认定。

长宁县相关部门表示,正在对粟培的情况进行"特殊个案处理"。他们联系了县档案馆,试图查找1996年梅洞镇的"老农保"参保记录;同时协调民政、社保部门,尝试将粟培的缴费记录纳入现行城乡居民养老保险体系。"虽然难度很大,但我们不会让老人的29年等待落空。"一位工作人员说。

六、泛黄的记忆:一个红本本里的民生温度

粟培的红本本,是一本特殊的"时代日记"。它记录了1996年中国农村社保的萌芽,也见证了一位普通农民对"老有所养"的朴素期待。29年来,他的困惑、等待与坚持,折射出中国社会保障体系从"摸着石头过河"到"全面覆盖"的艰辛历程。

如今,当粟培再次站在民政局门口,他的诉求已不仅仅是"要回200元"。他希望,这个红本本能成为一个"历史注脚"——让政策制定者看到,基层执行的温度与制度的严谨性同样重要;让年轻人明白,每一代人的养老保障,都需要制度的接力与守护。

或许,在不久的将来,粟培会收到一份特殊的"历史清退决定书"。那上面或许会写着:"因历史政策调整及档案缺失,您1996年购买的农村社会养老保险无法正常兑付,现按本金200元及同期银行存款利息予以清退。"但比退款更重要的是,这份决定书会让更多人记住:在追求"老有所养"的路上,每一个普通人的等待,都值得被认真对待。