文章通过重庆照相馆《大公报》号外、延安群众狂欢等场景,回顾1945年8月15日日本无条件投降这一伟大胜利,展现全国沸腾的喜悦,追溯十四年抗战的血泪牺牲,强调胜利记忆融入民族血脉,激励后人传承精神、铭记历史,在新时代续写民族复兴篇章。

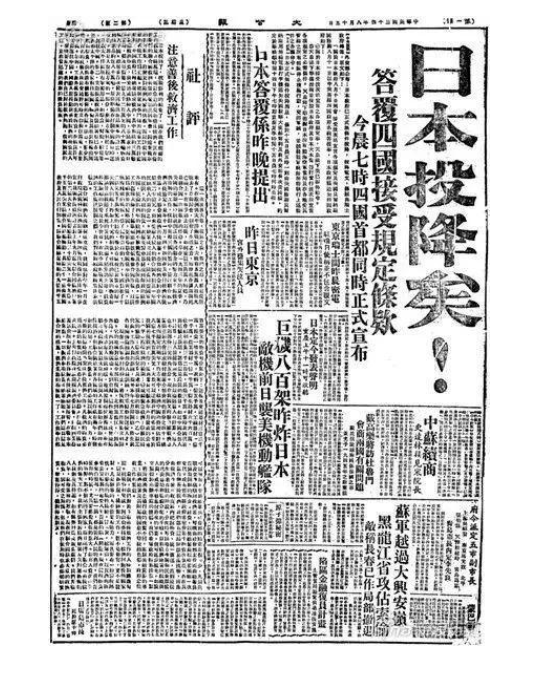

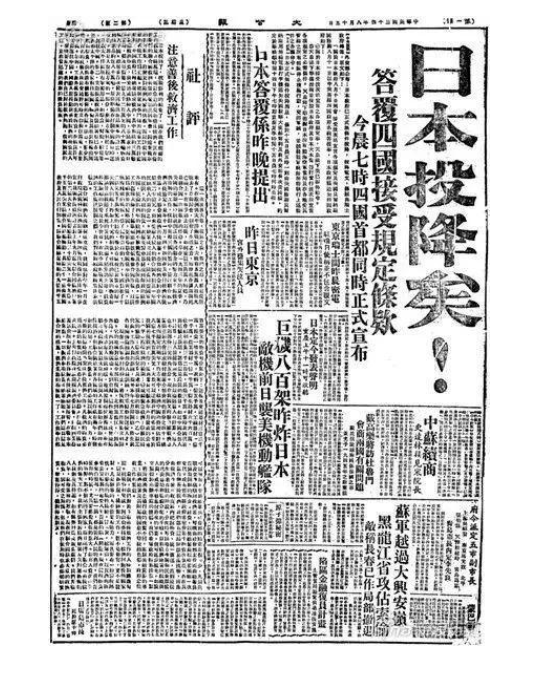

1945年8月15日,重庆一家老照相馆的玻璃橱窗前,8岁的小男孩踮着脚,将一份被父亲仔细叠好的《大公报》号外举在胸前。报纸上"日本投降矣!"五个超大字号力透纸背,在阳光下泛着微微的光。父亲的手轻轻搭在儿子肩上,反复叮嘱:"记得把大标题对着镜头。"快门按下时,孩子的笑容与报纸上的铅字一同定格——这是历史最生动的注脚:当胜利的消息传来,连孩童都懂得,这是一份值得骄傲的纪念。

一、号外的呐喊:从重庆到延安的沸腾

这张珍贵的号外,是当年万千场景中的一个切片。1945年8月15日正午,日本裕仁天皇通过广播宣读《终战诏书》,宣布无条件投降。消息传至重庆,《大公报》编辑部连夜排版,以前所未有的超大字号刊出"日本投降矣!"五个大字。当这份号外出现在街头时,市民们蜂拥而至,报纸瞬间被抢购一空。有人捧着报纸热泪盈眶,有人举着报纸奔走相告,整座山城沉浸在前所未有的狂欢中。

而在千里之外的延安,诗人萧三用文字记录下了另一种沸腾:"山沟里死一般地寂静"的深夜,忽然被锣鼓声、铜盆声、喇叭声撕开。男女老少涌出窑洞,"人似潮水流向街头,旗帜招展在星空"。舞火炬的人群里,有位拄着拐杖的荣誉军人格外醒目——他在平型关大捷中负伤,此刻攥紧拐杖的手微微发抖:"我的血没有白流!"卖水果的商贩把筐里的果子抛向空中,喊着"不要钱的胜利果",围观的人们笑着接过,掌声与欢呼声在黄土高原上回荡。

从西南的山城到西北的窑洞,从沿海的租界到内陆的县城,同一时刻,不同地域的中国人用各自的方式庆祝着这个等待了十四年的胜利。南京的难民想起被日军屠城的血泪,上海的工人忆起被炸毁的工厂,昆明的学生难忘轰炸中逃亡的日子......这些记忆在胜利的瞬间被点燃,化作漫天烟火般的喜悦。

二、血与火的记忆:十四年抗战的沉重底色

胜利的喜悦如此炽热,正因为它的到来太过艰难。1931年"九一八"事变后,东北军将士含泪撤入关内,留下百万同胞在日军的铁蹄下挣扎;1937年卢沟桥的枪声,让"华北之大,已经安放不得一张平静的书桌";南京城破后三十万同胞的鲜血,染红了扬子江的波涛;重庆大轰炸中,防空洞里的窒息与哀嚎至今仍在历史深处回响......

在东北的白山黑水间,抗联战士杨靖宇将军在弹尽粮绝时,靠吃棉絮和树皮与日军周旋,牺牲后胃里只有未消化的草根;在淞沪会战的四行仓库,八百壮士以血肉之躯抵挡日军数日进攻,谢晋元团长用"人在阵地在"的誓言点燃战士们的斗志;在滇缅公路上,三千多名南洋华侨机工冒着日军飞机的轰炸,用生命保障了国际援华物资的运输;在敌后根据地,老百姓用"最后一碗米当军粮,最后一尺布做军装"的奉献,支撑起持久抗战的根基。

这些记忆里的细节,构成了胜利最厚重的底色。正如那位平型关大捷的荣誉军人所说,每一滴鲜血都不是白流的——从1931年到1945年,中国军民伤亡超过3500万人,直接经济损失1000多亿美元,间接经济损失5000多亿美元。但正是这样的牺牲,换来了中华民族的尊严与重生。

三、传承的力量:从胜利走向复兴的精神密码

八十载光阴流转,当年的号外已泛黄,延安的窑洞成了红色教育基地,重庆的照相馆或许早已换了招牌。但胜利的记忆从未褪色,它以另一种方式融入了民族的血脉。

在南京大屠杀遇难同胞纪念馆,"哭墙"上密密麻麻的名字提醒着后人勿忘国耻;在北京中国人民抗日战争纪念馆,平型关大捷的步枪、台儿庄战役的军旗,诉说着先辈的英勇;在东北抗联纪念馆,杨靖宇将军的遗物静静陈列,诉说着什么是信仰的力量。这些记忆的载体,让每一代中国人都能触摸到历史的温度。

今天的中国,早已不是那个任人欺凌的弱国。从"两弹一星"到载人航天,从改革开放到脱贫攻坚,从抗击疫情到共建"一带一路",我们用奋斗续写着民族复兴的篇章。但无论走得多远,都不能忘记来时的路——那条用鲜血与生命铺就的抗战之路,那段用坚韧与勇气铸就的胜利之路。

八十岁的胜利日,依然年轻。它不仅是历史的终点,更是精神的起点。当我们在博物馆里凝视那张《大公报》号外,在纪录片里听到老兵讲述战斗故事,在抗战纪念日聆听防空警报时,总能感受到一种力量:那是先辈们用生命换来的尊严,是中华民族永不屈服的精神密码,更是我们走向未来的底气。

八月十五日的阳光,依然温暖如昔。当年那个举着号外的8岁男孩,如今已是白发苍苍的老人;当年欢呼的人群里,有人已化作历史的尘埃。但胜利的记忆永远鲜活——它刻在博物馆的展柜里,藏在老人们的讲述中,更流淌在每个中国人的血液里。这份记忆告诉我们:一个民族的强大,不仅在于经济的繁荣、科技的进步,更在于对历史的铭记、对精神的传承。正如那五个穿越时空的大字:"日本投降矣!"——这不仅是胜利的宣言,更是中华民族走向复兴的起点。