嘉兴6岁男童被邻居顶替接种疫苗事件引发广泛关注,涉事女子因道德失范与法律越界遭谴责,事件更暴露疫苗接种程序漏洞,需通过严堵漏洞、强化监管保障儿童健康权益。

八月的嘉兴,蝉鸣裹着暑气在社区卫生服务中心的走廊里游荡。6岁的小宇(化名)穿着粉色蓬蓬裙,戴着卡通口罩,被邻居王女士牵着走进接种室时,护士正低头核对接种本上的信息。他攥着裙角的手微微发抖,喉咙里发出细碎的呜咽——这不是他第一次被"装扮"成女孩,但这一次,他要在自己的胳膊上挨一针。

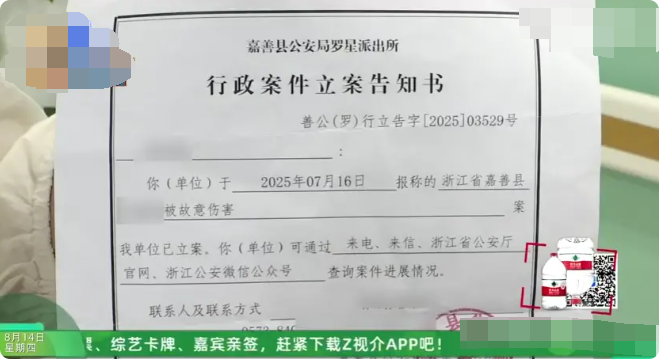

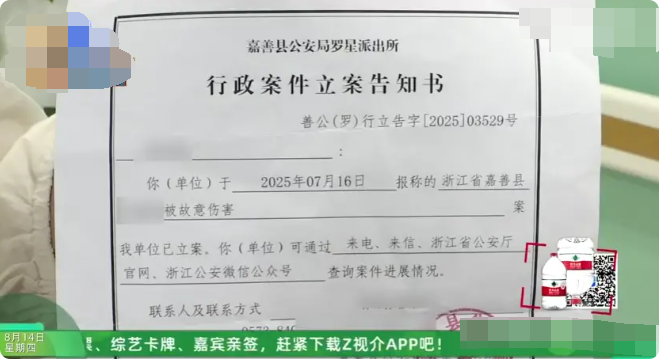

这场荒诞的"疫苗替身戏",因一位家长偶然的疑惑被揭开:当王女士第四次带不同男孩来接种时,接种护士终于察觉异常:"这几个孩子的接种本信息怎么对不上?"随着调查深入,真相令人震惊:王女士因自家女儿"怕疼、体质弱",竟连续两年让邻居家的男童小宇男扮女装,冒充女儿完成流脑、百白破等疫苗接种。目前,当地警方已立案,涉事各方被推上舆论的风口浪尖。

一、"为你好"的谎言下,是对他人权益的践踏

"我家妞妞打针就哭,这孩子皮实,替她挨两针怎么了?"面对民警询问,王女士的辩解显得苍白无力。她声称"都是为了孩子好",却选择性忽略了最基本的伦理底线:小宇不是她的孩子,没有义务为她"牺牲";疫苗接种关乎健康权,岂能因私利随意"替换"?

这种"精致的利己主义",暴露了涉事者对生命最基本的敬畏缺失。6岁的小宇,正处于对疼痛最敏感的年纪。据小宇母亲回忆,孩子接种后连续三天低烧,夜里哭着说"胳膊疼",却不敢告诉家长——直到班主任发现孩子手臂上的针孔与接种本记录不符,这场持续两年的"替身游戏"才浮出水面。

更令人心寒的是,王女士平日里与小宇一家"处得热络",常送零食、帮着接送孩子,却在背后导演这场"坑娃"戏码。这种"双面人"的虚伪,比直接的恶意更令人不齿。正如网友评论:"你可以不爱别人家的孩子,但不能把别人的孩子当工具。"

二、法律红线不容触碰:从民事赔偿到行政处罚的多重追责

在这场事件中,涉事各方的法律责任清晰可见。

首先,王女士的行为已涉嫌民事侵权。根据《民法典》第一千零四条,自然人享有健康权,任何组织或个人不得侵害他人身体权、健康权。小宇因被冒名接种,承受了不必要的疼痛和潜在健康风险(尽管流脑、百白破是灭活疫苗,但重复接种仍可能引发过敏等不良反应),王女士需承担赔偿责任。

其次,若小宇因本次接种出现健康损害(如后续检查发现异常),王女士的行为可能构成《刑法》第二百三十四条的"故意伤害罪"。尽管小宇仅6岁,但法律对未成年人的保护更为严格——《治安管理处罚法》第四十三条明确规定,故意伤害不满十四周岁的人,处十日以上十五日以下拘留,并处一千元以上二千元以下罚款。

此外,王女士的行为还违反了《疫苗管理法》。该法第四十七条规定,监护人应保证适龄儿童按时接种疫苗,不得谎报、瞒报。而通过"替身"规避接种,本质上是对国家免疫规划制度的破坏。若因此导致传染病传播(如麻疹、乙肝等),王女士还可能面临更严重的刑事责任。

三、接种漏洞:比"顶替者"更该被追问的"守门人"

尽管事件中王女士的行为是主因,但社区卫生服务中心的"失守"同样难辞其咎。

根据《疫苗管理法》第四十五条,医疗卫生人员实施接种时,应当"询问受种者的健康状况以及是否有接种禁忌等情况,并如实记录告知和询问情况","核对受种者的姓名、年龄和疫苗的品名、规格、剂量、接种部位、接种途径,做到受种者、预防接种证和疫苗信息相一致"。

但在小宇的案例中,这些规定形同虚设:护士未仔细核对接种本与孩子的身份信息(如照片、指纹),未询问孩子的健康状况(如"最近有没有发烧?"),更未察觉"女孩"被替换成"男孩"的异常。直到家长主动反映,问题才被发现。

这种"走过场"的接种流程,在基层医疗机构并非个例。某社区卫生服务中心主任坦言:"每天要接种几十个孩子,家长都说'孩子没过敏史',护士核对信息时往往只看名字,很少仔细查照片或问细节。"这种"形式主义"的操作,为"顶替接种"提供了可乘之机。

四、堵住漏洞:从技术到制度的全链条整改

要杜绝类似事件重演,必须从"人防+技防+制防"多维度发力。

技术层面,推广"智慧接种"系统。通过人脸识别、指纹验证等技术,将受种者的生物信息与接种本绑定,接种时需"刷脸+核对指纹"双重确认,从源头上防止身份冒用。上海部分社区已试点该系统,冒名接种事件同比下降70%。

制度层面,强化接种人员的责任追溯。建立"谁接种、谁负责"的终身追责制,对未严格执行"三查七对一验证"(三查:检查受种者健康状况、核查接种禁忌、检查疫苗质量;七对:核对姓名、年龄、疫苗品名、规格、剂量、接种部位、接种途径;一验证:让受种者或监护人验证疫苗信息)的工作人员,依法给予处分;造成严重后果的,追究刑事责任。

教育层面,普及疫苗接种的法治观念。通过社区讲座、学校课堂等形式,向家长明确"冒名接种"的法律后果,强调"孩子的健康权不容侵犯"。同时,畅通举报渠道,鼓励群众发现异常及时反映(如设立"疫苗接种监督热线")。

结语:疫苗接种,容不得半点"替身游戏"

小宇的遭遇,是一面照见社会痛点的镜子:它照见了部分人道德底线的塌陷,照见了疫苗接种流程中的监管漏洞,更照见了我们对"儿童权益保护"的重视程度。

幸亏此次事件未造成严重健康损害,但"侥幸"不能成为纵容的理由。对王女士这样的"顶替者",必须依法严惩;对失职的接种人员,必须追责到底;对制度的漏洞,必须彻底堵上。

毕竟,疫苗接种不仅是一针疫苗的事,更是对孩子健康权的守护、对社会公序良俗的维护。当我们谈论"健康中国"时,首先要确保每个孩子都能在安全、公正的环境中接种疫苗——这,是底线,更是责任。