延安时期的窑洞见证了中国抗战的战略决策、人民战争的伟大实践、思想理论的辉煌创新和民主政治的生动探索,孕育的延安精神至今仍是应对挑战、奋勇前行的宝贵精神财富。

一、黄土窑洞里的战略中枢

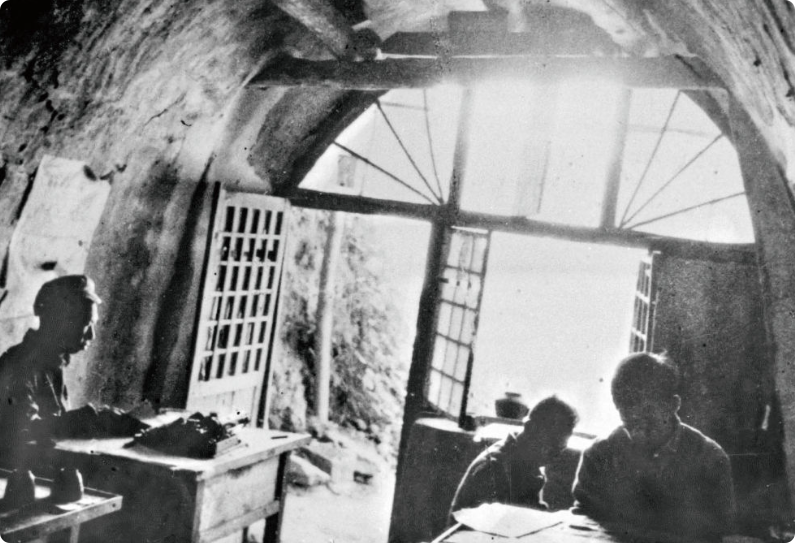

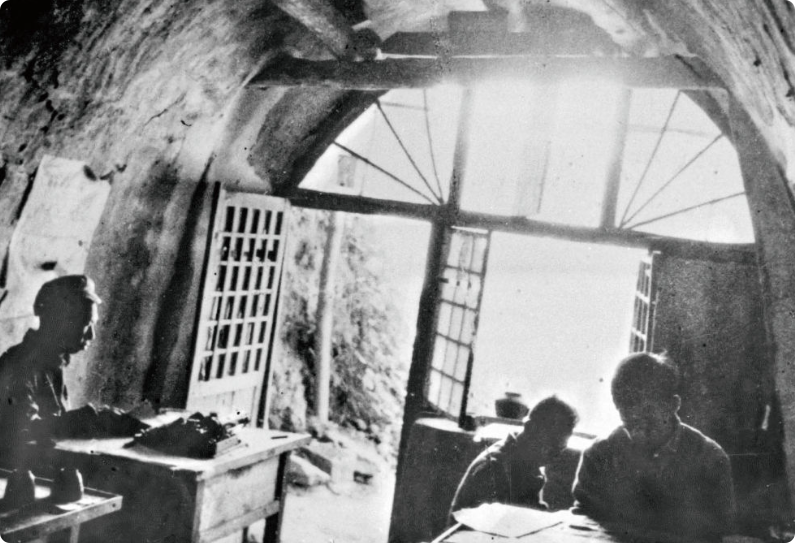

在延安的黄土高原上,那些依山而建的窑洞不仅是当地居民的传统居所,更成为了扭转中国抗战命运的战略中枢。1937年1月,中共中央迁驻延安,这座古城从此成为敌后抗战的"神经中枢"。走进杨家岭毛泽东旧居的窑洞,简朴的陈设——木板床、木桌、油灯,无声诉说着一个伟大战略的诞生过程。就在这样的环境中,毛泽东写下了《论持久战》这部闪耀着真理光芒的巨著,科学预见了抗战将经历战略防御、相持和反攻三个阶段,彻底批驳了"亡国论"和"速胜论"的错误观点。

延安桥儿沟的中共中央党校旧址,1938年党的六届六中全会在此召开。这次会议确立了"马克思主义中国化"的指导思想,制定了"独立自主的游击战"战略方针。会议强调的"统一战线中的独立自主"原则,为中国共产党在复杂局势中把握主动权提供了根本遵循。这些在窑洞中诞生的战略决策,如同黑暗中的明灯,指引着中国抗战的方向。

二、人民战争的铜墙铁壁

在距离延安数百公里的太行山区,14岁的张欣毅然加入八路军。这个细节折射出抗战时期全民抗战的磅礴力量。中国共产党领导的敌后战场,创造性地将游击战与根据地建设相结合,形成了"村村是堡垒,人人是战士"的全民抗战局面。

日本工农学校的学员们回忆,八路军与人民群众的关系"如同鱼水"。在华北平原,村民白天应付日军,夜晚为八路军送情报、运物资;在晋察冀边区,自卫队员一手握锄头,一手拿枪杆,让日军分不清谁是兵谁是民。1942年5月,日军在河北省定县北疃村使用毒气屠杀近千军民的暴行,反而激起了更强烈的反抗意志。

日本二战研究者广中一成指出,日军原计划三个月灭亡中国,却陷入持久战的泥潭,一个关键原因就是八路军在华北的顽强抵抗。日军华北方面军司令寺内寿一哀叹,八路军的游击活动"行动极为猖獗",所谓的"治安恢复区"仅限于主要交通线两侧数公里。这种全民动员、全民皆兵的战争形态,构筑了令日军胆寒的铜墙铁壁。

三、窑洞中的思想灯塔

凤凰山麓的毛泽东窑洞里,一盏油灯照亮了抗战的理论创新。《论持久战》不仅科学预见了战争进程,更揭示了"战争的伟力之最深厚的根源,存在于民众之中"的真理。这部著作如同黑暗中的火炬,驱散了"亡国论"的阴霾,点燃了全国军民的抗战信心。

延安作为全国抗战的政治指导中心,吸引了成千上万进步青年。诗人何其芳记录道:"延安的城门成天开着,成天有从各个方向走来的青年,背着行李,燃烧着希望,走进这城门。"美国学者拉纳·米特在《中国,被遗忘的盟友》中指出,1937-1940年间约有10万人涌入延安,使这里成为"东方希望的灯塔"。

在抗日军政大学的窑洞课堂里,数万名游击战干部在这里接受培训;南泥湾的荒野上,359旅战士开垦出"陕北江南";自然科学院的窑洞实验室里,技术人员将盐产量提高五到六倍,建立起枪炮弹药工厂。这些成就不仅支撑了持久抗战,更孕育了自力更生、艰苦奋斗的延安精神。

四、民主政治的示范样板

延安中学现存的"美军观察组窑洞宾馆",见证了中国共产党开放包容的民主实践。1944年,美军观察组进驻延安,他们撰写的报告客观评价了中共的抗战贡献,将延安的民主政治介绍给世界。美国《时代》周刊记者白修德感叹:"共产党在和国民党相形之下是光耀四射的。"

陕甘宁边区的民主选举堪称典范。农民们用豆子投票选出干部,形成了共产党员、左派进步分子、中间分子各占三分之一的"三三制"政权。纪念馆里展示的"十个没有"——没有贪官污吏、没有人发国难财、没有娼妓、没有叫花子等,与国统区形成鲜明对比。民主人士黄炎培在《延安归来》中写道:"中国的希望在延安",这一论断道出了历史的选择。

1942年开始的整风运动,通过反对主观主义、宗派主义、党八股,使全党达到了空前的团结和统一。山西大学讲师卢晓娜指出,党的建设这一"伟大工程",为党在抗战中发挥中流砥柱作用提供了政治保证。延安的民主实践和理论创新,为新中国政治制度建设积累了宝贵经验。

五、永恒的精神财富

站在新时代回望延安时期,那些黄土窑洞里诞生的战略智慧、形成的优良作风、培育的伟大精神,依然是我们取之不尽的精神财富。从《论持久战》的科学预见,到人民战争的伟大实践;从民主政治的生动探索,到自力更生的创业精神,延安时期中国共产党人展现出的政治智慧、战略定力和为民情怀,至今仍闪耀着真理的光芒。

当前,面对世界百年未有之大变局,延安精神依然具有重要的时代价值。它启示我们:越是面对艰难险阻,越要坚持人民至上;越是形势复杂,越要保持战略定力;越是任务艰巨,越要发扬斗争精神。延安时期的窑洞虽然已经完成了它们的历史使命,但其中孕育的精神密码,将继续指引我们在新征程上创造新的辉煌。