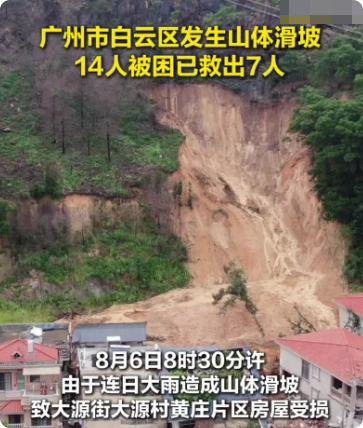

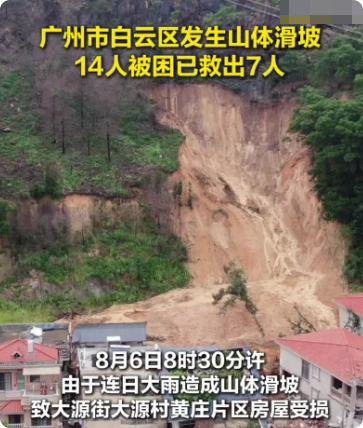

广州市白云区大源街大源村黄庄片区因连日大雨于8月6日8时30分许发生山体滑坡,致14人被困,截至当日12时已救出7人(生命体征平稳),其余人员正全力搜救中。

2025年8月6日,广州白云区大源村——清晨的薄雾还未散尽,山脚下的黄庄片区已被刺耳的警笛声撕裂。8时30分许,连续多日的暴雨终于撕开了山体的“防线”,一声闷响后,黄泥裹挟着碎石如脱缰野马般倾泻而下,瞬间吞噬了山脚下的数栋民房。

一、雨幕下的危机:山体滑坡的“前哨战”

这场灾难并非毫无征兆。过去一周,受台风“海葵”外围环流影响,白云区累计降雨量突破300毫米,较常年同期偏多2.3倍。地质监测站的预警灯早就在72小时前开始闪烁——大源村所在的广从断裂带南麓,本就是白云区地质灾害易发区,连续强降雨让原本松动的山体像浸透水的海绵,随时可能崩塌。

“前天晚上,我家墙角就裂开了指甲盖宽的缝。”村民陈阿婆指着自家老房子的墙根回忆,“村干部连夜来敲过门,让我们随时准备撤离。”但谁也没想到,危险来得如此迅猛。6日清晨,山体突然发出“咔嚓”的断裂声,紧接着是轰隆隆的闷响,陈阿婆透过窗户看到,对面的山坡像被切开的蛋糕,大块的泥土裹着树木直冲而下。

二、救援现场:分秒必争的“生命通道”

滑坡发生后,白云区应急管理局立即启动一级响应。8时45分,第一支消防救援力量抵达现场;9时10分,区武装部民兵应急连、区妇幼保健院医疗队、蓝天救援队等12支专业队伍全部集结完毕。山脚下的临时指挥部里,大屏幕实时跳动着无人机传回的画面:滑坡体长约200米、宽80米,堆积厚度达5-8米,将黄庄片区3栋居民楼完全掩埋,另有5栋房屋部分受损。

“最危险的是次生灾害。”现场总指挥、白云区应急管理局局长李建军声音沙哑,“持续降雨让山体含水量饱和,随时可能发生二次滑坡。”救援人员只能在滑坡体两侧开挖“导流槽”,用沙袋堆砌临时挡墙,同时用生命探测仪在废墟上逐寸扫描。

10时12分,第一个生命信号被探测到!在坍塌的2层民房里,救援人员听到微弱的敲击声——那是32岁的李女士用手机电池敲击水管发出的求救信号。她的丈夫和5岁的女儿被困在同一房间。“我们能听到孩子哭,但门被压变形了,根本打不开。”参与救援的消防战士王强说,他们用液压破拆工具切割了30厘米厚的水泥板,终于在11时05分将母女三人救出。李女士紧紧抱着女儿,哭着说:“我以为再也出不来了……”

截至中午12时,已有7名被困人员被成功救出,其中2名成人、5名儿童。临时医疗点的帐篷里,护士们正给他们测量体温、检查外伤。“有个小女孩被压时头部撞到桌角,有轻微脑震荡,但没有生命危险。”区妇幼保健院医生张敏说,“目前救出的7人都生命体征平稳,这是最好的消息。”

三、十四张等待的脸:被按下暂停键的生活

在临时安置点的帐篷里,72岁的周伯攥着孙子的书包不肯松手。他的儿子儿媳在外打工,孙子由他和老伴抚养。“早上出门买菜,刚走到村口就听见响声。”周伯老泪纵横,“现在家里还有老伴和孙子,可我连他们在哪都不知道……”

这场滑坡,让14个家庭的命运被彻底改写。根据村民登记信息,被困的14人中,有6名儿童、4名老人,还有4名正在居家办公的年轻人。他们中,有人刚给孩子做好早餐,有人正辅导作业,有人在等外卖——生活最寻常的片段,被这场突如其来的灾难永远定格。

“我们接到报警时,有位大姐哭着说‘我妈还在里面’。”参与现场协调的社区干部陈芳说,她至今记得那位大姐颤抖的声音,“她妈妈80多岁了,平时就一个人住,前天下雨时还说‘房子晃得厉害’,但舍不得家里的锅碗瓢盆……”

四、次生灾害:悬在头顶的“达摩克利斯之剑”

尽管救援仍在紧张进行,另一个危机始终像阴影般笼罩着现场——持续降雨仍在继续,气象部门预测,未来24小时白云区仍有大到暴雨。地质专家现场勘查后发现,滑坡体后缘仍有新的裂缝在扩展,若不及时处理,可能引发更大规模的滑坡。

“我们已经设置了3处监测点,每10分钟上报一次位移数据。”省地质环境监测总站工程师刘阳说,救援指挥部已在滑坡体上方开挖了5条截水沟,将雨水引向远离居民区的方向;同时组织力量对周边3公里内的山体进行全面排查,“今晚所有救援人员都不能合眼,必须盯紧每一个监测点。”

五、城市韧性:从灾难中生长的“安全网”

这场滑坡,也检验着广州的城市应急能力。从预警发布到救援响应,从群众疏散到医疗救助,各个环节的衔接比以往更快、更精准。大源村党支部书记何永强说:“这两年村里装了200多个地质灾害监测摄像头,村民手机上都装了预警APP,前天晚上预警响起时,村干部10分钟内就完成了12户重点家庭的转移。”

更让人感动的是普通人的善意。滑坡发生后,周边3个社区的居民自发组成志愿者队,有的送来热粥和棉被,有的帮忙搬运救援物资;附近的超市老板免费发放矿泉水,餐馆老板带着厨师团队在安置点煮面条。“我们都是大源村人,这时候不搭把手,什么时候搭?”超市老板娘陈姐说。

结语:灾难中的“生命重量”

截至发稿时,救援仍在继续。山风掠过临时指挥部的帐篷,带来一丝凉意,却吹不散空气中的紧张与期待。14个被困者的名字,被写在救援名单的最显眼处;他们的亲人们守在警戒线外,目光始终投向废墟的方向。

这场灾难让我们看到生命的脆弱——一片山体的滑落,就能让14个家庭陷入绝望;但更让我们看到生命的坚韧——消防战士用磨破的手套挖掘希望,医护人员用颤抖的双手托起生命,普通市民用温暖的善意编织安全网。

正如一位参与救援的老消防所说:“我们多挖一铲土,就能多一分生的希望;我们多守一分钟,就能多一分团圆的可能。”在这场与时间的赛跑中,每一秒的坚持,都是对生命最崇高的致敬。