江西上饶灵山景区斥资1.27亿打造的室外扶梯试运营,免费体验但乘坐存不确定性,收费标准尚在研究中,其引发便民与商业噱头、投资效益等争议,未来需平衡商业利益与公共服务属性。

一、亿元扶梯亮相:争议与期待并存

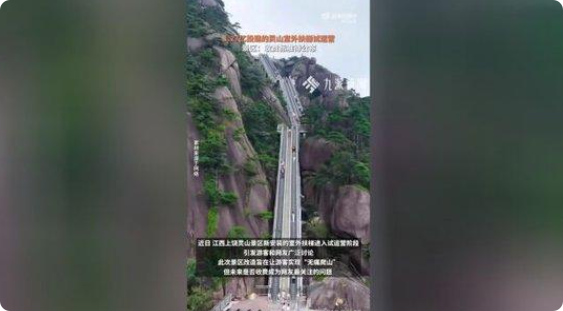

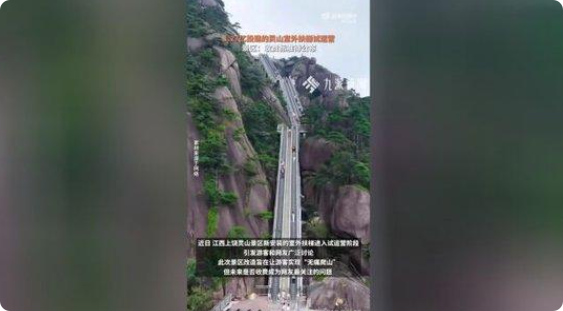

近日,江西上饶灵山景区斥资1.27亿元打造的室外扶梯系统进入试运营阶段,这一消息迅速引发游客和网友的广泛讨论。这座被称为"无痛爬山"工程的巨型扶梯,不仅成为景区的新晋网红打卡点,更因其高昂的造价和未来可能的收费政策,成为舆论关注的焦点。

站在扶梯入口处,游客们纷纷驻足拍照。这座蜿蜒盘旋在山间的钢铁巨龙,将原本陡峭的山路化作平缓的自动通道。景区工作人员介绍,扶梯全长约1.2公里,共分多段,每段间隔设有休息平台,设计初衷是为了让年老体弱或体力有限的游客能够更轻松地登顶观景。

然而,1.27亿元的造价数字让不少网友直呼"肉疼"。在社交媒体上,关于"值不值""该不该收费"的讨论持续发酵。有网友认为这是提升旅游体验的便民工程,也有声音质疑这是变相收费的商业噱头。面对公众关切,景区方面表示,扶梯目前处于安全内测阶段,尚未正式开放运营。

二、试运营现状:免费体验与不确定性并存

8月8日,记者实地探访发现,试运营期间的扶梯乘坐体验颇具"抽奖"性质。景区工作人员解释称,由于系统尚在调试,扶梯并非全天候运行,能否乘坐存在一定不确定性。"如果游客恰好遇到扶梯运行且工作人员允许,可以免费乘坐体验。"这种"看运气"的乘坐方式,让不少专程前来的游客感到既新鲜又无奈。

在扶梯入口处,记者遇到来自南昌的游客李女士一家。她告诉记者:"本来冲着这个巨型扶梯来的,结果排了半小时队被告知今天不开放。"而另一位来自上海的老年游客则表示:"免费体验当然好,但如果以后收费,希望价格能合理。"

景区管理方透露,试运营期间主要进行三项测试:设备稳定性测试、客流承载能力测试以及应急预案演练。技术人员表示,室外扶梯面临的最大挑战是应对多变的山地气候,特别是雨季的防滑和防锈处理。为此,扶梯采用了特殊材料和防滑设计,每段扶梯都配备了独立的排水系统。

三、收费迷局:市场定价与公益属性的平衡

关于公众最关心的收费问题,景区方面表示"仍在研究中"。知情人士透露,定价将综合考虑三方面因素:一是每年约300万元的维护成本,二是周边同类景区的收费标准,三是游客的承受能力。

目前,景区索道套票价格为195元,包含往返索道和部分登山步道。对于扶梯是否纳入套票体系,工作人员表示"需要进一步评估"。这种模糊表态引发更多猜测——是单独收费、与索道捆绑,还是部分时段免费?

旅游行业分析师张先生认为:"1.27亿元的投资回收期约5-8年,按此推算,每日客流量需达到一定规模才能实现盈利。"他建议景区采取差异化定价策略:"比如对本地居民优惠,或设置月票、年卡等灵活方案。"

值得注意的是,景区方面强调"将根据运营成本和市场情况制定合理方案,并提前向社会公布"。这种承诺能否打消公众疑虑?在记者随机采访的20名游客中,12人希望收费不超过30元,5人认为应该免费,只有3人接受50元以内的定价。

四、工程争议:便民之举还是形象工程?

对于这项耗资巨大的工程,舆论呈现两极分化。支持者认为,在人口老龄化背景下,这样的适老化改造很有必要。"让行动不便的老人也能登顶观景,体现了景区的人文关怀。"带着年迈母亲出游的王先生如是说。

反对声音则集中在投资效益和必要性上。有网友算了一笔账:"1.27亿元可以修建多少条山区公路?"更有人质疑:"是否真有必要在自然景区安装如此庞大的机械设备?"

对此,景区规划部门解释称,灵山作为国家4A级景区,年均接待游客超百万人次,其中60岁以上游客占比约15%。"扶梯主要解决的是最后1公里难题,这段陡坡路原本就让很多游客望而却步。"数据显示,近年因登山体力不支求助的案例年均超过20起。

五、未来展望:平衡商业与公益的考验

随着试运营的深入,景区面临多重考验:如何确保设备安全运行?怎样制定合理的收费政策?如何平衡商业利益与公共服务属性?

业内专家建议,景区可借鉴黄山、张家界等地的成熟经验。例如黄山云谷索道采取淡旺季浮动票价,张家界百龙天梯则实行联票优惠。更重要的是建立透明的成本公示制度,让游客明明白白消费。

"亿元扶梯"的争议折射出我国旅游景区发展的深层课题:在追求经济效益的同时,如何更好地履行公共服务职能?这不仅关乎一个扶梯的定价,更关乎整个旅游行业的健康发展。

目前,景区表示将广泛征求游客意见,通过线上线下问卷调查等方式收集反馈。最终方案预计将在试运营结束后一个月内公布。对于游客而言,他们期待的是一个既能保障基本登山体验,又不会过度增加旅游负担的解决方案。

这场关于"无痛爬山"的讨论还在继续,它不仅是灵山景区的个案,更是中国旅游业转型升级过程中一个具有标本意义的案例。在商业开发与公共服务之间找到平衡点,将是所有景区管理者需要长期思考的命题。