8月16日,“红星照耀中国·光耀太行”网络主题宣传活动走进山西武乡县王家峪八路军总部旧址和下北漳村鲁艺学校旧址,回顾抗战时期老一辈革命家在此的指挥领导与文艺工作者的抗战贡献,感受革命精神传承。

盛夏的太行山,层峦叠翠间沉淀着厚重的历史回响。8月16日,“红星照耀中国·光耀太行”网络主题宣传活动走进山西省长治市武乡县,走进王家峪八路军总部旧址与下北漳村鲁艺学校旧址,在斑驳的土墙、泛黄的标语与鲜活的故事里,触摸革命先辈用热血与理想铸就的精神丰碑。

王家峪:太行山上的“抗战心脏”

驱车穿行在武乡县的沟壑间,王家峪村像一颗嵌在太行褶皱里的小小星辰。这个看似平凡的村落,曾是抗日战争时期八路军总部和中共中央北方局的指挥中枢,朱德、彭德怀、左权、杨尚昆、刘伯承、邓小平、聂荣臻等老一辈革命家都曾在此运筹帷幄,领导华北各抗日根据地的游击战争与政治斗争。

踏入总部旧址,黄土夯筑的院落安静肃穆。正屋的土炕上,粗布被褥整齐叠放;简陋的木桌上,煤油灯的玻璃罩还留着烟熏的痕迹;院角的石磨旁,仿佛还能听见当年战士们讨论战术的慷慨陈词。每一间房屋的陈设都极为朴素——一张桌子、几把椅子、一盏油灯,便是指挥千军万马的“战场”。讲解员说,当年朱德总司令的办公室兼卧室不足十平方米,一张木桌既是办公桌也是餐桌,可就在这张桌子上,诞生了无数关乎华北抗战全局的决策。

这里流传着一个浪漫又神奇的“红星杨”故事。1940年清明节前后,八路军总部发动万余军民开展植树运动,朱德总司令和将士们一同挥锹铲土。后来人们发现,这些杨树的树枝横纹里藏着清晰的“五星”图案——沿着树枝轻轻掰开,断面便会呈现出一个端端正正的五角星,如同红军帽徽般醒目。老乡们说,这是朱总司令和战士们种下的“希望树”,是红军精神在太行山生根发芽的象征。如今,这些“红星杨”依然挺立在王家峪的山坡上,树干粗壮,枝叶繁茂,每一片叶子都像是在诉说着那段军民同心、共御外侮的峥嵘岁月。

王家峪不仅是军事指挥中心,更是革命精神的孵化地。在这里,共产党人用“自己动手、丰衣足食”的信念克服物资匮乏,用“团结一切可以团结的力量”的智慧凝聚抗日民族统一战线。村民们回忆,当年总部官兵与百姓同吃同住同劳动,帮老乡挑水种地,教战士识字学文化,军民之间“鱼水情深”的故事三天三夜也讲不完。这种深入骨髓的群众路线,正是中国共产党能够带领人民取得抗战胜利的根本密码。

前方鲁艺:用文艺火种点燃抗战烽火

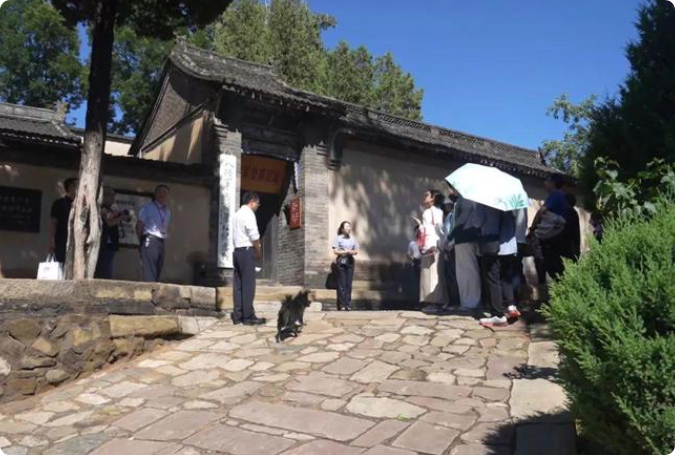

从王家峪驱车向东,下北漳村的鲁艺学校旧址掩映在绿树丛中。84年前,当抗日战场的烽火燃遍华北,一大批文艺界精英告别延安,辗转来到太行山深处,在这个普通的村落里创办了晋东南鲁迅艺术学校——人们亲切地称它为“前方鲁艺”或“太行鲁艺”。

走进旧址,斑驳的土墙上还保留着当年的标语:“文艺为抗战服务!”“笔杆子就是枪杆子!”讲解员介绍,与延安鲁艺侧重理论教育不同,前方鲁艺更像是一支“文艺轻骑兵”。师生们背着画板、揣着剧本,穿梭在硝烟弥漫的前线阵地。他们用快板书宣传战斗英雄事迹,用壁画描绘军民团结场景,用话剧再现根据地生活,甚至把缴获的日军钢盔改造成乐器,创作出激昂的战地歌曲。

在展厅里,一本泛黄的剧本《太行烽火》吸引了众人目光。这是当年鲁艺学员根据真实战斗改编的作品,剧中八路军战士与百姓并肩作战的场景,至今读来仍让人热血沸腾。讲解员说,这样的剧本在鲁艺数不胜数——有的学员白天跟着部队转移,晚上借着油灯写剧本;有的画家趴在战壕边速写,把战士们冲锋的身影定格在画纸上;还有的音乐家把太行山的民歌曲调与抗战主题结合,创作出《在太行山上》等经典旋律。这些作品不仅鼓舞了前线将士的士气,更让根据地的群众看到了胜利的希望。

前方鲁艺与延安鲁艺一脉相承,却又独具太行特色。它不仅是培养文艺人才的摇篮,更是连接军队与百姓的桥梁。在这里,文艺不再是高高在上的“阳春白雪”,而是融入了泥土气息的“下里巴人”。学员们与老乡同睡土炕、同吃糠菜,从民间故事里汲取创作灵感,用群众听得懂的语言传递抗战信念。这种“接地气”的创作风格,让文艺真正成为了“团结人民、教育人民、打击敌人、消灭敌人的有力武器”。

站在旧址的院子里,望着远处起伏的太行山脉,仿佛能听见当年话剧演出的锣鼓声、快板书的节奏声、战歌的嘹亮声。这些声音穿越时空,与今天的时代脉搏共振——它们告诉我们,无论时代如何变迁,文艺为人民服务的初心不能忘,革命先辈用生命与热血铸就的精神丰碑永远熠熠生辉。

红色传承:从历史到未来的精神接力

离开王家峪与下北漳村时,夕阳为太行山镀上一层金色的光芒。这两处旧址,一个是指挥抗战的“军事中枢”,一个是鼓舞士气的“文艺堡垒”,它们像两颗璀璨的星辰,共同照亮了太行山区的抗战岁月。

如今,王家峪八路军总部旧址已成为全国爱国主义教育示范基地,每年有数十万游客前来瞻仰;前方鲁艺旧址也被精心保护,成为传承红色文化的重要课堂。在这里,孩子们听着“红星杨”的故事,学唱着抗战歌曲;年轻人对着革命文物拍照打卡,分享着“沉浸式红色学习”的感悟;老人们坐在院子里,向游客讲述着当年的亲身经历……

这些红色记忆不仅是历史的见证,更是精神的传承。它们提醒着我们:今天的幸福生活,是革命先辈用鲜血与生命换来的;他们的奋斗精神、为民情怀与创新智慧,依然是我们攻坚克难、砥砺前行的强大动力。正如一位参观者在留言簿上写的:“触摸这些旧址的砖瓦,就像触摸到了历史的脉搏。我们不仅要记住这段历史,更要接过先辈手中的接力棒,在新时代的征程上续写属于我们的红色篇章。”

太行深处的红色记忆,如同永不熄灭的火炬,照亮着过去,也指引着未来。在这里,我们触摸到了革命先辈的奋斗印记,更找到了前行路上的精神坐标。