河北宝妈赵女士因发小红书吐槽孩子在月子中心掉床经历被月子中心起诉索赔15万,一审被判删文赔500元,双方均上诉,案件折射母婴服务监管短板与消费者维权法律边界问题。

近日,一则"宝妈发帖吐槽月子中心反被诉索赔15万"的新闻引发社会广泛关注。河北石家庄的赵女士因在社交媒体上分享孩子在月子中心从床上掉落的经历,被涉事月子中心以"损害名誉"为由起诉,索赔高达15万元。石家庄新华区人民法院一审判决赵女士删除相关文字并赔偿500元,目前双方均已上诉,二审等待宣判。这起看似普通的消费纠纷,实则折射出当前母婴服务行业监管、消费者权益保护与名誉权法律边界的诸多问题。

一、事件始末:一次意外引发的连锁反应

2021年12月9日,赵女士满怀期待地带着新生儿入住石家庄某月子中心,希望获得专业的产后照护服务。然而,12月13日凌晨的一场意外打破了这份宁静——婴儿从婴儿床掉落。据赵女士描述,虽然月子中心及时带孩子去医院检查并确认无大碍,但整个处理过程令她极为不满:"负责人迟迟不露面,对我的担忧和质疑敷衍了事,服务态度和质量让我非常失望。"

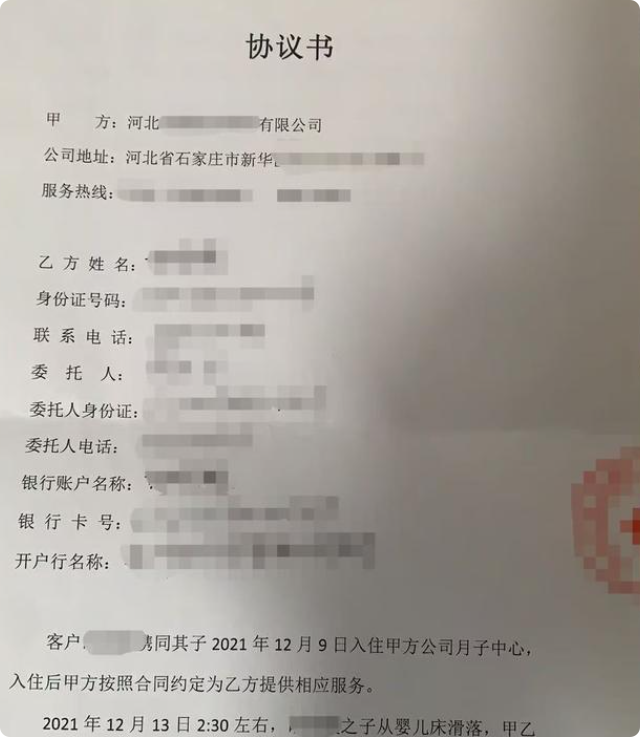

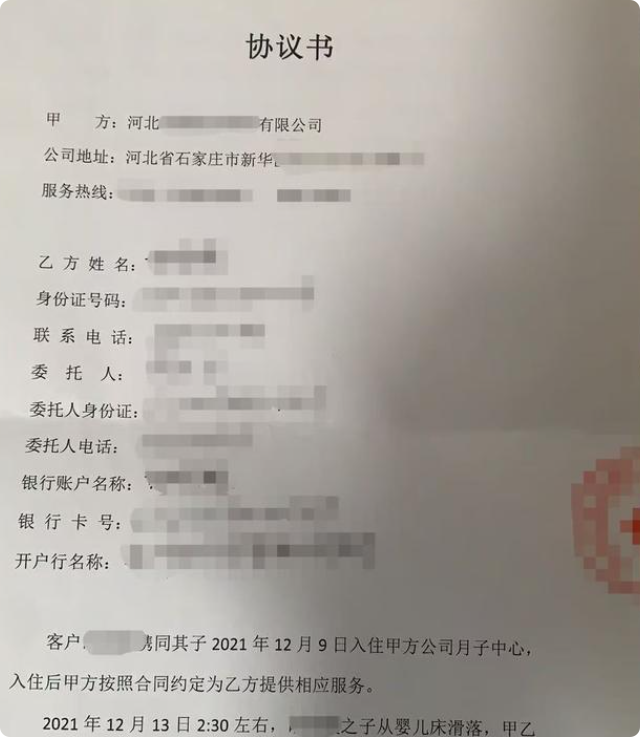

更让赵女士感到不解的是,月子中心最终是与她的丈夫而非本人签署了7000元的和解协议。"作为孩子母亲,我才是最直接的当事人,但整个和解过程我都被排除在外,直到后来才知道有这么回事。"这种信息不对等的处理方式,为后续的纠纷埋下了伏笔。

在协商未果的情况下,赵女士选择通过小红书平台发表《在石家庄某月子中心的踩坑经历》系列文章,详细描述了事件经过和自己的不满体验。这些具名文章迅速引发关注,也成为月子中心起诉的直接导火索。

二、法律争议:名誉权与消费者评价的边界

月子中心起诉赵女士的核心理由是其行为"损害名誉",并索赔15万元。这一指控的法律依据主要来自《民法典》关于名誉权保护的相关规定。然而,该案的特殊性在于,赵女士的言论是基于真实发生的消费体验,且涉及婴幼儿安全这一高度敏感话题。

法律专家指出,消费者评价与名誉侵权的关键区别在于:评价是否基于事实、是否出于恶意、是否超出合理范围。北京某律所合伙人李律师分析:"消费者有权对服务体验进行评价,但应当基于事实,避免夸大或虚构。在本案中,赵女士的文章描述的是真实发生的事件,核心诉求是表达对服务质量的不满,这与恶意诽谤有本质区别。"

值得注意的是,月子中心选择与赵女士丈夫而非本人签署和解协议的做法,可能影响了后续纠纷的处理。家庭法律专家王教授指出:"在涉及婴幼儿权益的纠纷中,母亲通常是第一监护人,未经直接当事人同意的和解可能存在程序瑕疵,这也可能是引发赵女士后续发声的原因之一。"

三、行业透视:母婴服务监管的短板

这起纠纷也暴露出当前母婴服务行业,特别是月子中心行业的诸多问题。据统计,我国月子中心市场规模已超过200亿元,但行业标准和监管体系仍不完善。许多月子中心缺乏统一的准入门槛和服务规范,从业人员资质参差不齐,一旦发生纠纷,消费者往往面临举证困难。

"月子中心作为特殊的服务场所,承载着产妇和新生儿两大脆弱群体,理应有更高的服务标准和更严格的安全措施。"妇幼保健专家张主任表示,"婴儿坠床看似是小概率事件,但实际上反映了机构在日常管理中的疏忽,比如婴儿床的安全设计、夜间巡查制度等。"

更值得关注的是,许多月子中心与消费者签订的合同存在"霸王条款",限制消费者的合理维权。法律工作者建议,消费者在选择月子中心时,应当注意查看服务合同的具体条款,特别是关于责任划分和争议解决的部分。

四、舆论反响:社交媒体时代的消费者维权

赵女士选择通过社交媒体发声,代表了当前消费者维权的一种新趋势。在传统投诉渠道效率不高的情况下,小红书、微博等平台成为消费者分享体验、揭露问题的重要渠道。数据显示,2023年通过社交媒体曝光的消费纠纷同比增长超过30%。

然而,这种维权方式也面临法律风险。网络不是法外之地,消费者在发表评论时需要把握合理界限。中国政法大学传播法研究中心副主任朱巍指出:"消费者维权应当遵循诚实信用原则,避免使用侮辱性语言或进行人身攻击。理性、客观的差评是消费者的权利,但恶意诋毁则可能构成侵权。"

这起案件也引发了公众对"和解协议"透明度的讨论。许多消费者反映,在类似纠纷中,机构往往倾向于与家庭成员而非直接当事人达成和解,这种做法可能剥夺当事人的知情权和选择权。法律界呼吁,应当建立更加规范的纠纷处理机制,确保所有相关方的合法权益。

五、案件启示:平衡权益保护的法治思考

目前,该案一审判决赵女士删除相关文字并赔偿500元,双方均已上诉。无论二审结果如何,这起案件都为类似纠纷的处理提供了重要参考。

从消费者角度看,维权应当建立在事实基础上,通过合理合法的途径表达诉求。赵女士的经历提醒我们,在签订服务合同前应当仔细阅读条款,保留相关证据,遇到问题时可以先通过消费者协会等渠道协商解决。

从经营者角度看,月子中心等母婴服务机构应当建立更完善的服务标准和投诉处理机制。中国消费者协会建议,相关企业应当主动公开服务流程,定期接受第三方评估,通过提升服务质量减少纠纷发生。

从法律层面看,这起案件也促使我们思考如何在保护消费者言论自由和维护企业名誉权之间找到平衡点。法律专家呼吁,应当制定更加细化的司法解释,明确消费者评价的法律边界,为类似纠纷提供更清晰的法律指引。

这起"月子中心风波"远不止是一起简单的名誉权诉讼,它折射出当前消费环境、行业监管与法律实践中的诸多问题。随着类似案例的增多,我们期待通过个案的积累,推动相关法律法规的完善,最终实现消费者权益保护与企业合法权益的平衡发展。对于广大消费者而言,在选择月子中心等专业服务机构时,仍需保持理性,做好事前调查和风险防范,这才是避免纠纷的最佳途径。