文章报道了中国科学院昆明动物研究所等研究团队在华南及中南半岛地区发现田螺科1个新属(越田螺属)和10个新种,修正了此前对"角螺属"的分类认知,揭示了该区域田螺科物种的独特性及多样性,对生物多样性保护具有重要意义。

七月的昆明,中国科学院昆明动物研究所的实验室里,显微镜下的螺壳标本在灯光下泛着珍珠般的光泽。助理研究员张乐嘉捏着镊子,轻轻翻转一枚来自越南老挝边境的田螺标本,螺壳上的螺旋纹路在镜头下逐渐清晰——这不是普通的田螺,而是困扰分类学界多年的"角螺属"物种的真实身份。

近日,张乐嘉所在的研究团队联合国内外学者,在国际分类学期刊《欧洲分类学杂志》上发表了一项突破性成果:他们在华南及中南半岛地区发现了田螺科1个新属(越田螺属)和10个新种,彻底修正了此前对"角螺属"的分类认知。这项研究不仅揭开了热带淡水螺类的分类谜题,更对中国生物多样性保护和生态研究具有重要意义。

被误读的"角螺属":华南水乡的"分类迷局"

田螺科是地球上分布最广的大型淡水螺类之一,从东南亚的热带雨林到非洲的维多利亚湖,从中国的珠江流域到南美洲的亚马逊河,都能找到它们的身影。在中国,华南和西南地区因气候温暖湿润、河流湖泊密布,成为田螺科物种多样性最高的区域,仅云南、广西、广东等地就分布着上百种田螺。

然而,长期以来,分类学界对华南及中南半岛的田螺科物种存在严重误判。自20世纪初以来,各国学者将大量产自这一区域的田螺归为"角螺属"(Angulyagra),认为它们是"广泛分布于热带亚洲的常见种类"。但事实上,这些"角螺"的形态特征与真正的角螺属物种(如印度产的尖龙骨角螺)存在显著差异——它们的贝壳更厚重,外套膜纹理更复杂,齿舌结构也与已知角螺属物种完全不同。

"这就像把一群长相相似但血缘迥异的人归为同一个家族。"张乐嘉解释道,"此前分类的混乱,源于早期标本采集的不完整和对形态特征的误读。许多所谓'角螺属'物种,实际上是独立演化的新类群。"

破解谜题:从"标本库"到"基因图谱"的科学长征

为了解开这一分类迷局,张乐嘉团队联合中国科学院东南亚生物多样性研究中心、越南国家自然博物馆等机构的学者,开展了长达5年的系统研究。他们的第一步,是"地毯式"整理华南及中南半岛的田螺标本。

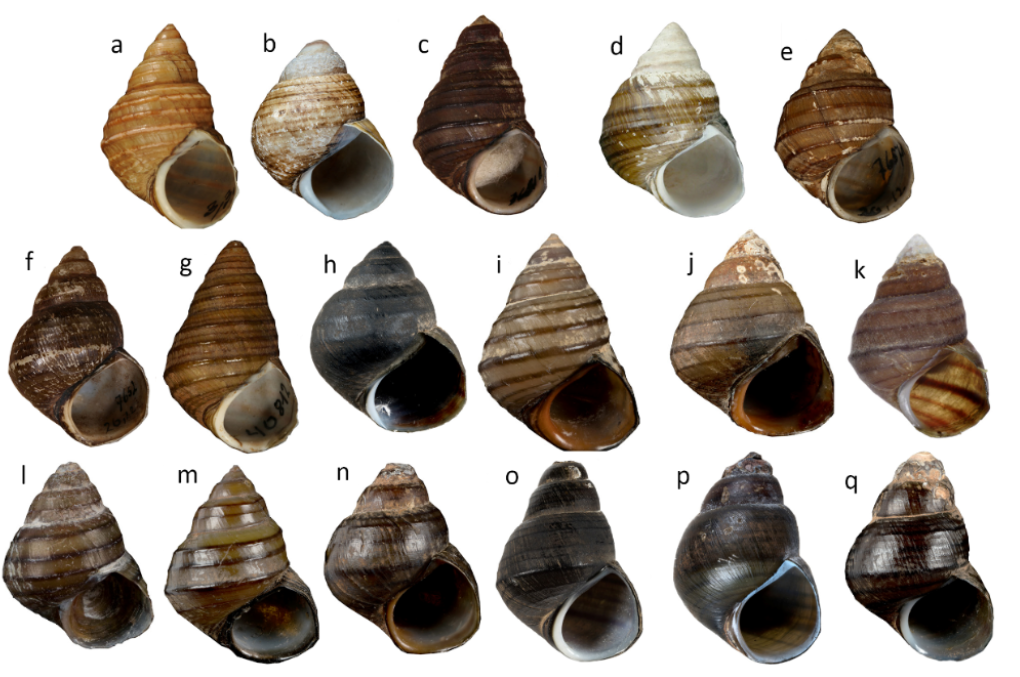

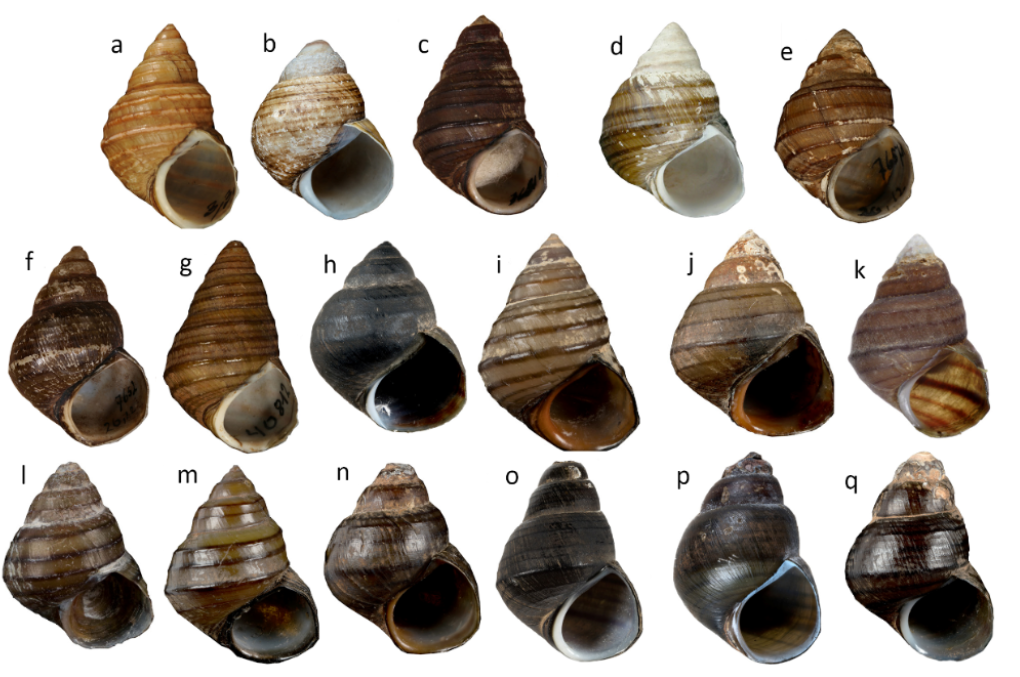

研究团队收集了来自中国华南(云南、广西、广东、海南)、中南半岛(越南、老挝、柬埔寨)73个产地的1000余份田螺标本,覆盖了该类群的完整分布区。这些标本中,既有保存在欧洲各大博物馆的百年模式标本,也有近年来在当地水产市场、河流中采集的新鲜样本。

"我们像'考古学家'一样,逐一比对每一枚标本的形态特征。"张乐嘉说,团队成员用显微镜观察螺壳的螺旋角、缝合线、厣(yǎn,螺类盖片的)结构,用解剖针分离外套膜和齿舌,甚至通过CT扫描技术重建螺壳内部的三维结构。同时,他们还提取了每个标本的DNA,通过分子系统学分析,构建了清晰的进化树。

研究结果令人震惊:此前被归为"角螺属"的7个物种中,仅有1种(尖龙骨角螺)属于真正的角螺属;其余6种,加上新发现的10个物种,共同构成了一个全新的属——越田螺属(Yueyangia)。至此,越田螺属成为田螺科中多样性最高的属之一,包含17个物种,其中10个是新发现的"中国造"物种。

中国特有种的"生态宝藏":从分类到保护的跨越

越田螺属的发现,不仅修正了分类学错误,更揭示了中国华南及中南半岛田螺科物种的独特性。研究显示,中国分布有16种越田螺物种,其中12种是中国华南地区特有种(如云南的"滇越田螺"、广西的"左江越田螺")。这些特有种仅分布于中国境内的特定河流、湖泊或喀斯特溶洞中,是研究热带淡水生态系统演化的"活化石"。

"这些特有种的存在,证明了中国华南地区是全球田螺科多样性的'热点区域'。"张乐嘉说,"它们的演化历史与喀斯特地貌的形成、河流改道等地质事件密切相关,是解码热带淡水生态系统演化的关键线索。"

更值得关注的是,这些越田螺物种不仅是分类学上的"新成员",更是生态链中的重要一环。它们是淡水鱼类的天然饵料,参与水体物质循环,其外壳还能为小型无脊椎动物提供栖息场所。在云南元阳梯田,当地农民发现,越田螺的活动能疏松土壤,促进水稻根系生长;在广西漓江,某些越田螺物种对水质变化极为敏感,可作为"生态指示生物"监测水污染。

从实验室到田野:分类学研究的"现实意义"

这项研究的成果,正在反哺实际应用。目前,中国南方多个省份已将越田螺属物种纳入地方生物多样性保护名录。例如,云南省在制定《高原湖泊生态保护条例》时,特别针对越田螺特有种的栖息地(如抚仙湖、星云湖)划定了禁渔区;广西则在漓江流域开展了越田螺种群监测,将其作为评估河流生态健康的重要指标。

"分类学不是'纸上谈兵',而是连接科学与应用的桥梁。"张乐嘉说,"当我们明确了越田螺属的独特性,就能更有针对性地制定保护策略——比如,在水电开发中避开其特有栖息地,在水产养殖中避免引入外来物种竞争。"

对于普通公众而言,这项研究也带来了新的认知:那些在菜市场常见、被当作"普通田螺"售卖的螺类,可能藏着不为人知的生物多样性秘密。正如张乐嘉所说:"每一枚螺壳都是大自然的'身份证',读懂它们,才能更好地保护我们共同的家园。"

暮色中的昆明动物研究所,实验室的灯光依然明亮。张乐嘉和团队成员正整理着新的研究数据,准备下一步对越田螺属的生态习性进行深入调查。在他们看来,这项关于"小螺蛳"的研究,或许能为全球热带淡水生物多样性保护写下新的注脚——毕竟,在探索自然的路上,每一个微小的发现,都可能成为改变未来的关键。