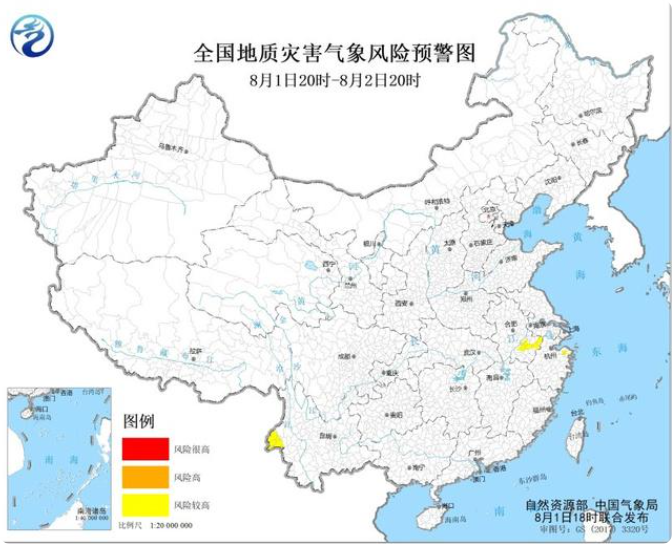

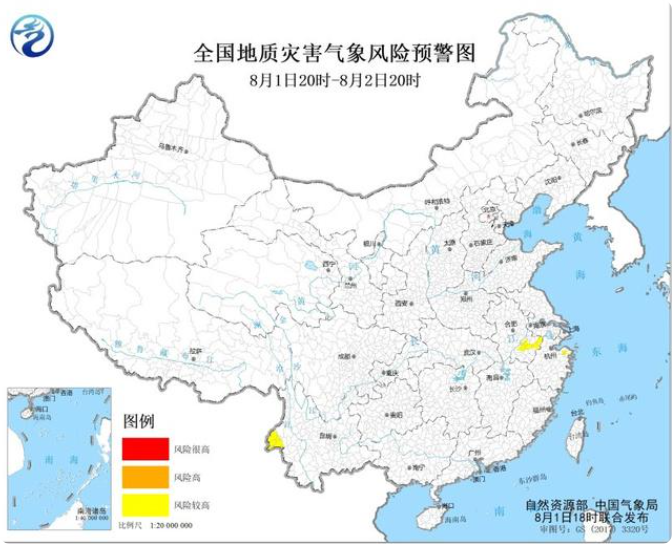

文章报道自然资源部与中国气象局于8月1日18时联合发布地质灾害气象风险预警,预计8月1日20时至2日20时,浙江东部、安徽南部、云南西部部分地区发生地质灾害的气象风险较高(黄色预警)。

七月的浙江安吉,白茶园里的蝉鸣正浓,58岁的茶农老周却蹲在自家茶园边的排水沟旁,用竹片仔细清理着堵塞的枯枝。"村支书昨天挨家挨户发通知,说这两天可能有暴雨,要特别注意山体滑坡。"他指着不远处的山坡说,"去年夏天,隔壁村的李叔家就是被泥石流冲了房子,现在想起来还心慌。"

老周的担忧并非空穴来风。8月1日18时,自然资源部与中国气象局联合发布地质灾害气象风险预警:预计8月1日20时至2日20时,浙江东部、安徽南部、云南西部等地部分地区发生地质灾害的气象风险较高(黄色预警)。这场覆盖东南沿海与西南山地的"地质警报",正悄然牵动着无数山区居民的神经。

从"预警地图"看风险:三省一市的"地质脆弱带"

打开预警地图,浙江东部、安徽南部、云南西部的红色标记格外醒目。这些区域的"高风险",并非偶然——它们共同指向一个关键词:地形复杂+强降雨叠加。

在浙江东部,宁波、台州、温州等地的山地占比超70%,且多分布着松散的残坡积层。"这里的山体像‘千层饼’,表层是风化的碎石,下面是黏土层,遇水极易软化。"浙江省地质环境监测总站高级工程师陈敏指着卫星影像解释,"加上夏季多短时强降雨,雨水渗入岩层缝隙,很容易引发滑坡、崩塌。"

安徽南部的黄山、池州等地,则是典型的"喀斯特地貌区"。这里的山体多为石灰岩,长期受流水侵蚀形成溶洞、裂隙。"前几天的连续降雨已让土壤含水量饱和,这次强降雨会让地下水位快速上升,溶洞顶板的支撑力下降,极可能引发地面塌陷。"安徽省地质灾害防治研究所所长王建国说,"2022年黄山区的‘6·20’塌陷事故,就是类似原因导致的。"

云南西部的怒江、迪庆等地,地处横断山脉南延段,地质构造活动频繁。"这里有怒江断裂带、澜沧江断裂带穿过,本身就是地震多发区。"云南省地质环境总站首席专家李红介绍,"地震会破坏山体稳定性,而夏季的集中降雨又会进一步软化岩土体,形成‘地震+降雨’的双重诱因。"

气象专家的"风险解码":为何是这三地?

"此次预警的核心逻辑是‘降雨-渗透-失稳’的链式反应。"中央气象台首席预报员张芳华分析,8月1日至2日,受台风"卡努"外围云系与冷空气共同影响,浙江东部、安徽南部、云南西部将出现大到暴雨,局地大暴雨,累计降雨量达100-200毫米,最大小时降雨量50-80毫米。

"短时间内的强降水,会让土壤含水量在24小时内超过饱和状态。"张芳华说,"以浙江东部为例,这里的红壤渗透系数低,雨水无法快速下渗,只能沿地表流动,冲刷坡面松散物质;安徽南部的喀斯特区,雨水会顺着溶洞、裂隙快速汇集,形成‘地下暗河’,加剧地表塌陷风险;云南西部的山区,雨水则会沿着断裂带渗透,软化岩层,诱发滑坡。"

历史数据也印证了这一点。据自然资源部统计,2015-2024年,浙江东部共发生地质灾害127起,其中70%发生在7-8月的强降雨期;安徽南部同期发生地质灾害98起,60%与短时强降雨直接相关;云南西部则因地震与降雨叠加,近十年间发生了32起重大地质灾害。

防汛一线的"生死时速":从"预警"到"行动"

预警发布后,三省一市迅速启动应急响应。浙江省自然资源厅召开视频会议,要求各地对1.2万个地质灾害隐患点开展"拉网式"排查;安徽省防指下发通知,对黄山、池州等7市启动"三级响应",转移安置危险区域群众2.3万人;云南省则启用"地质灾害监测预警平台",通过北斗卫星实时监控1.8万个隐患点的位移变化。

在浙江临海市白水洋镇,65岁的地质灾害监测员老陈正带着徒弟,用无人机巡查后山的滑坡隐患点。"这段坡体去年出现过裂缝,现在每天要测3次位移。"他指着无人机传回的影像说,"你看,裂缝宽度从昨天的2厘米扩大到了3厘米,必须马上上报。"说话间,他的手机响起——是镇政府的紧急通知:"今晚8点前,完成隐患点周边50米内人员的转移。"

在安徽黟县宏村镇,村支书王芳正挨家挨户敲门。"张奶奶,您家住在坡脚,今晚必须搬到村头的安置房。"她一边帮老人收拾行李,一边指着墙上的"地质灾害明白卡"说,"这张卡上有转移路线、安置点电话,还有监测员的联系方式——记牢了,有情况随时打。"王芳的手机里存着全村87户高风险住户的信息,"这些老人大多不愿意离开老房子,我们得一遍遍劝。"

科技手段在此次防范中发挥了关键作用。浙江省启用"空天地"一体化监测体系,通过卫星遥感、无人机巡检和地面传感器,实现对隐患点的实时监控;安徽省利用"地质灾害预警APP",将预警信息精准推送到受影响区域的每户家庭,同时开放"一键求助"功能;云南省则在重点隐患点安装了"深部位移监测仪",可实时传输山体内部位移数据,预警响应时间从"小时级"缩短至"分钟级"。

地质灾害背后的"生存智慧":人与自然的"和谐共生"

这场"地质警报",不仅是防灾的"冲锋号",更是一堂生动的"生存课"。

在浙江安吉余村,村民们早已告别"靠山吃山"的传统模式。"2003年村里关停矿山后,我们种起了白茶,还搞起了生态旅游。"村支书汪玉成说,"现在山上的植被覆盖率超过90%,雨水顺着茶园的排水沟流走,山体滑坡的风险大大降低。"余村的实践,正是"绿水青山就是金山银山"理念的生动注脚。

在安徽黄山脚下的汤口镇,当地政府推行"生态修复+地质灾害防治"工程。"我们种植了马尾松、刺槐等固土植物,还在坡面修建了挡土墙、排水渠。"镇干部李阳介绍,"过去三年,这里的地质灾害发生率下降了60%。"

云南西北部的独龙江乡,村民们则传承着"看天识灾"的传统智慧。"老人们常说,‘蚂蚁搬家蛇过道,大雨不久要来到’。"乡干部木金说,"现在我们把这种经验与科学预警结合,提前转移群众,去年成功避免了3起滑坡事故。"

暮色中的浙江安吉,老周终于清理完排水沟。他望着远处被绿树覆盖的山坡,心里踏实了不少。"以前总觉得‘灾害离自己很远’,现在才知道,防范要从‘小事’做起——清理一条水沟、关注一次预警、转移一次家人,都是对自己和乡亲们的负责。"他指着墙上的"防汛值班表"说,"今晚我和村支书轮流值班,盯着天气变化,绝不能掉以轻心。"

夜色渐深,浙江、安徽、云南的防汛值班电话仍在此起彼伏。这场与地质灾害的"博弈",或许终将随着降雨结束而平息,但它留下的启示不会停止:在气候变化加剧的背景下,如何与自然"和平共处"?答案或许就藏在每一次预警的响应里,在每一条排水沟的清理中,在每一个人对生命的敬畏中。

正如一位地质专家所说:"地质灾害不可怕,可怕的是对风险的漠视。只要我们尊重自然规律,做好科学防范,就能把灾害损失降到最低,让山乡永远安宁。"