规培护士苏诗雨因不堪职场高压与敏感内耗的双重折磨选择轻生,这一悲剧折射出当前职场生态对年轻人心理健康的忽视,以及家庭期望与个人承受力失衡的困境,亟待社会、企业与家庭共同关注并构建更健康的支持体系。

一、悲剧降临:规培护士的绝望坠落

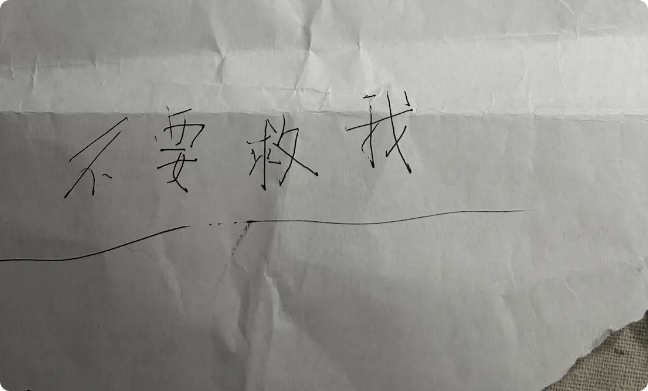

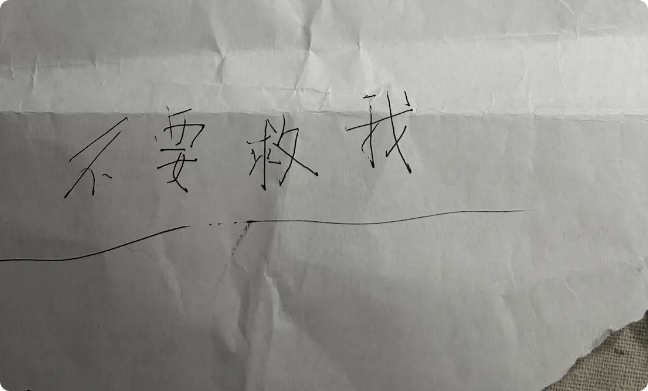

2024 年 12 月 27 日清晨,复旦大学附属眼耳鼻喉科医院(以下简称五官科医院)被一场悲剧笼罩。规培护士苏诗雨在跳楼前 19 天,于手机备忘录里留下决绝遗言 “求你们,不要救我”,去世两天前,这四个字再次出现。姐姐与她彻夜长谈,围绕 “这个班还要不要上了”,却未能挽回她的生命。此时,距离她成为该院规培护士刚满五个月,一个年轻的生命就此消逝,背后折射出的问题令人痛心疾首。

二、高压职场:规培生活的残酷磨砺

苏诗雨的工作日常,是无数职场年轻人高压生活的缩影。频繁加班如沉重的枷锁,压得她喘不过气;考试、抽背、科研任务如潮水般涌来,让她应接不暇。期间,数次出错换来的不是理解与指导,而是无情的责备。手机聊天记录里 “压力” 二字出现 155 次,足见她内心的煎熬。

规培制度本是为培养专业护士,但五官科医院的要求却极为严格。苏诗雨需在两科手术室(眼科、耳鼻喉科)轮转,完成两年左右的培训才能成为正式护士。在这看似有规划的培训背后,却是超负荷的工作与精神压力。她急切想重返工作岗位,即便处于病假期间,确诊抑郁症的她仍渴望证明自己,这种对工作的执着与无奈,让人深感职场对年轻人的 “绑架”。

三、家庭背景:底层奋斗的希望寄托

苏诗雨来自安徽农村,父母是 20 世纪 90 年代到上海谋生的菜场猪肉摊贩。童年时,她常被锁在出租屋里,居无定所;到妹妹出生后,日子虽逐渐变好,但家庭的艰辛让她早早懂得生活的不易。她选择当护士,是看重这份工作的稳定,希望能减轻家人的负担。“她说当护士不用给家人太多压力”,好友小曼的话,道出了苏诗雨内心的责任感与无奈。

这种家庭背景,让她对未来充满期待,却又因职场的残酷现实而陷入绝望。她渴望通过自己的努力,为家人创造更好的生活,却没想到被职场的压力彻底击垮。

四、心理危机:敏感内耗的致命弱点

苏诗雨的悲剧,不仅是职场压力的结果,也与她敏感内耗的性格密切相关。在面对工作中的挫折与责备时,她没有强大的心理防线来抵御。频繁的自我怀疑与焦虑,让她陷入无尽的内耗之中。

当压力不断累积,她的心理防线逐渐崩溃。即便在病假期间,她依然无法摆脱工作的阴影,对重返岗位的渴望与对自身能力的怀疑相互交织,最终让她失去了对生活的信心。这种敏感内耗的性格,在高压职场环境下,成为了压垮她的最后一根稻草。

五、职场生态:高效背后的隐忧

苏诗雨的遭遇,反映出当下职场生态存在的问题。在追求高效与业绩的今天,许多企业忽视了员工的心理健康。频繁加班、高强度的工作任务、不合理的考核制度,让员工长期处于高压状态。

对于规培护士这样的特殊群体,医院在管理上是否存在不足?是否给予了足够的心理支持与关怀?这些问题都值得我们深思。职场不仅是追求经济效益的地方,更应是员工实现自我价值的平台。企业应重视员工的心理健康,营造一个健康、和谐的工作环境。

六、社会反思:关注年轻人心理健康

苏诗雨的悲剧,不仅仅是个人的悲剧,更是一个社会问题。在当今社会,年轻人面临着巨大的就业压力、生活压力。他们在追求梦想的道路上,往往承受着常人难以想象的压力。

社会应给予年轻人更多的关注与支持。学校应加强心理健康教育,培养学生的心理素质;企业应建立完善的员工心理健康保障体系;家庭应给予孩子更多的理解与关爱。只有全社会共同努力,才能避免类似的悲剧再次发生。

七、结语:从悲剧走向改变

苏诗雨的跳楼事件,给我们敲响了警钟。在这个快节奏、高压力的时代,我们不能只关注工作的效率与业绩,更应关注员工的心理健康。企业应反思管理模式,给予员工更多的关怀与支持;社会应营造一个关爱年轻人的氛围,让他们在面对压力时有更多的依靠。

希望这样的悲剧不再重演,愿每一个年轻人都能在职场中找到属于自己的价值与幸福,在追求梦想的道路上,不再被压力与内耗所吞噬。