12岁甜馨公开童年照力挺李小璐,配文"比流言碎语先来的是妈妈的爱",并强势回怼恶评,展现星二代在父母舆论漩涡中的主动反击与亲情守护。

一、甜馨与李小璐:一场迟到了八年的母女正名战

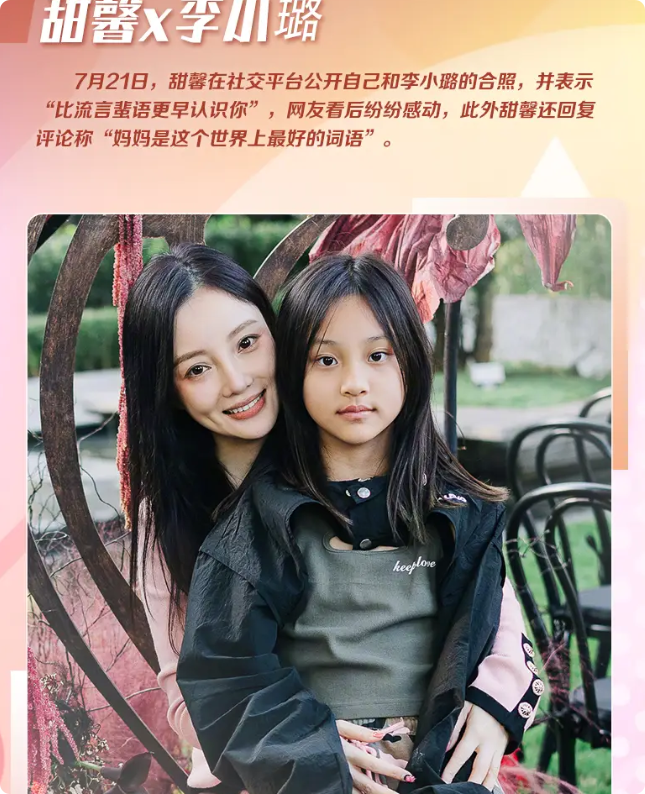

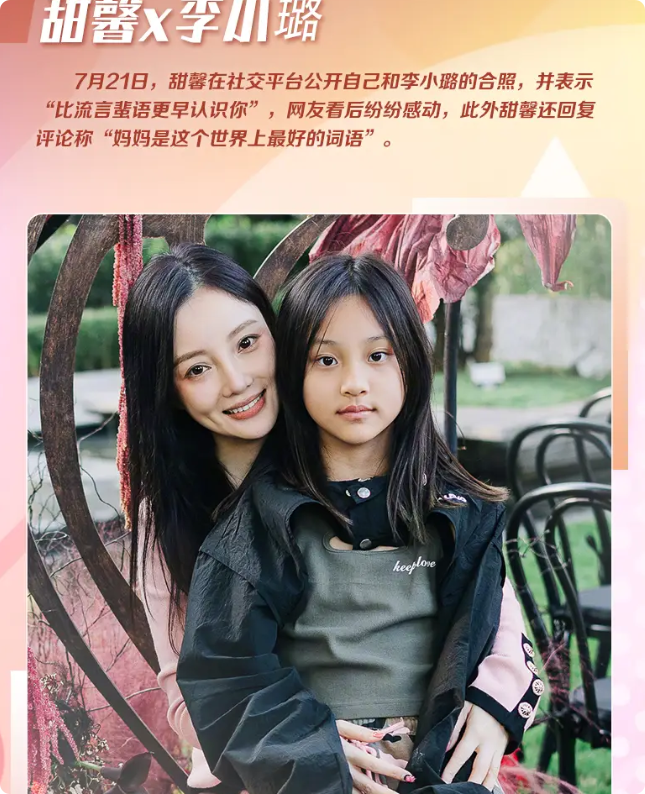

2025年7月21日,12岁的甜馨在社交平台发布童年与李小璐的合照,配文“比流言碎语先来的是妈妈的爱”,并强势回怼恶评:“我还不知道我妈妈是什么样的人吗?轮得到你们来评价吗?”。这条动态24小时内获百万点赞,成为她对持续八年网络暴力的首次系统性反击。

背后的创伤与觉醒:

- 舆论阴影:自2017年李小璐“夜宿门”事件后,甜馨的社交账号长期充斥对母亲的攻击,甚至其COSPLAY视频下也出现“你妈不检点”等侮辱性言论,最终迫使她在2024年注销账号。

- 心理代价:北京互联网法院数据显示,星二代网络侵权案占比达32%,甜馨的案例印证了未成年人如何在父母舆情漩涡中被动承受压力。

- 主动反击:2025年6月起,甜馨已删除8700条恶意评论,其行动被心理学家解读为“青春期自我意识觉醒与保护机制的双重驱动”。

舆论的两极分化:

支持者赞其“勇敢守护亲情”,反对者则质疑“炒作母亲争议”。而甜馨的回应恰恰揭示了一个核心矛盾:公众对明星家庭的窥私欲与子女情感自主权的冲突。

二、谢振轩与张柏芝:血缘烙印下的“锋菲”隔空交锋

谢霆锋与张柏芝的长子谢振轩,曾因在综艺中回应“是否接受王菲作继母”时直言“我的妈妈只有一个”,被网友封为“最刚星二代”。

护母行为的深层逻辑:

- 单亲家庭的忠诚绑定:张柏芝离婚后独力抚养两子,谢振轩的发言既是对母亲付出的认可,亦是对父亲缺席的隐性控诉。

- 公众人物的代际标签:谢振轩的“谢霆锋式”眼神与保护欲,被解读为“基因里的倔强”,却也折射出星二代难以摆脱的家庭烙印。

对比甜馨案例:

两人均选择以“情感宣言”对抗舆论,但谢振轩的发言更隐晦地触及父母情感纠葛,而甜馨则直接挑战公众对李小璐的道德审判。

三、向佐与向太:当“护母”沦为商业人设的工具

2023年,向佐在直播间因网友嘲讽向太带货失败当场暴怒,称“家人是底线”。这一事件暴露了星二代护母行为的复杂性:

表演性护母的争议:

- 商业利益驱动:向佐的激烈反应被质疑为“维护家族商业形象”,而非纯粹的情感表达。

- 公众人物的边界:网友批评其“混淆私人情感与公众责任”,反观甜馨的发言因未成年身份更易获得共情。

四、护母现象的社会学透视:爱、控制与舆论暴力

- 家庭教育的双刃剑:

狄莺对儿子孙安佐的“畸形母爱”(母乳喂养至12岁、同睡15年)导致其成年后犯罪,印证了过度保护的反噬。而甜馨与谢振轩的护母行为,则展现了健康亲子关系中的双向守护。 - 舆论场的代际转移:

星二代正从“被动承受者”转为“主动发声者”。甜馨删评、谢振轩综艺发言等行为,标志着新生代对隐私权的觉醒。 - 法律与伦理的空白:

中国社科院《星二代成长白皮书》指出,89.7%的星二代14岁前遭遇网暴,但现有法律对未成年人网络保护仍显不足。

五、结语:当亲情成为最后的堡垒

甜馨的“比流言先来的是妈妈的爱”、谢振轩的“我的妈妈只有一个”,这些宣言不仅是子女对母爱的捍卫,更是对公众舆论霸凌的抗议。在娱乐至死的时代,明星家庭的悲欢被无限放大,而孩子的成长却需要最朴素的尊重。

或许,我们该学会将镜头从他们的私域移开,正如网友所言:“父母的过错不该由孩子背负,爱的表达也不该被审判。”