44岁孙菲菲明确表态不复出,坦言“青春已逝”,并揭露2010年《血色恋情》剧组暴力事件及后续被王阳利用的经历,强调拒绝内耗、坚持为自己发声的立场。

一、从“古装女神”到“霸凌受害者”:一场迟到了15年的正义追问

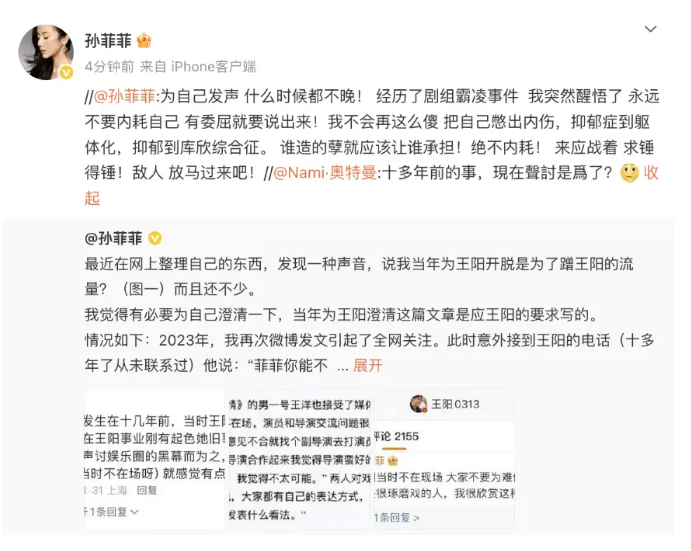

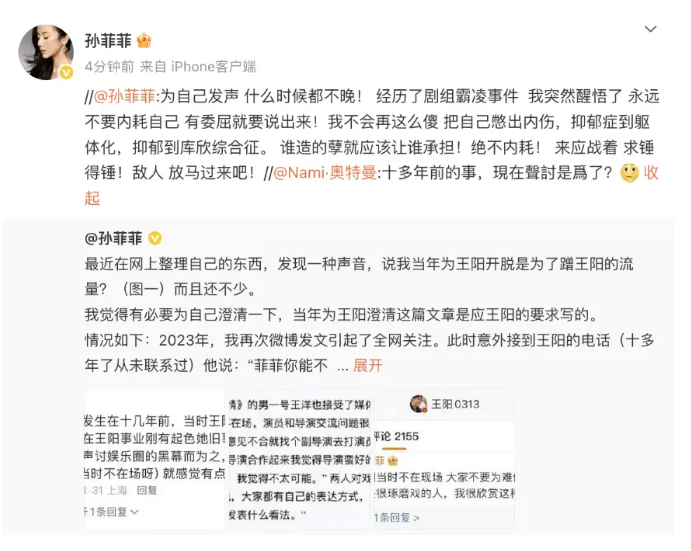

2025年7月22日,44岁的孙菲菲在社交媒体明确表态:“我都这把年纪了,青春已逝,没想过复出。” 这句看似平淡的回应,实则凝结了她从巅峰跌落谷底的15年——从被誉为“古装第一美人”的荧幕宠儿,到因揭露娱乐圈霸凌而被迫退圈的“麻烦制造者”。

1. 暴力事件的阴影与后遗症

2010年12月25日,《血色恋情》片场,导演助理杨兆华与制片姚远对孙菲菲实施暴力,导致其面部挫伤、轻微脑震荡。警方最终仅对施暴者处以行政拘留7天、罚款200元的处罚。而更残酷的是,剧组事后将事件歪曲为“演员情绪失控”,并要求孙菲菲亲自撰写澄清声明。这场暴力不仅摧毁了她的职业生涯,更让她深陷抑郁症与库欣综合征的折磨。

2. 2023年的“李玟效应”与迟到的发声

2023年8月,受李玟事件触动,孙菲菲首次公开完整揭露当年真相:“李玟事件让我陷入屈辱的回忆……是该把这些无良从业者赶出娱乐圈的时候了!” 她晒出警方处罚决定书,并喊话施暴者公开澄清,但换来的仍是行业的沉默与网友的冷嘲。

二、“不复出”背后的双重逻辑:个人疗愈与行业批判

孙菲菲的“不复出”选择,既是自我保护的理性决策,也是对娱乐圈生态的尖锐批判。

1. 创伤后重建:从“内耗”到“自我和解”

- 心理代价:暴力事件后,孙菲菲长期被噩梦困扰,“很多个夜里惊醒,眼里满是泪水”。她坦言,曾经的隐忍导致抑郁躯体化,甚至引发库欣综合征。

- 家庭为锚点:2014年与IT精英史宏结婚后,她将重心转向家庭,直言“只有在家庭和个人成长中取得平衡,才能获得内心平静”。

2. 行业反思:沉默的共谋与权力的傲慢

- 资本与权力的合谋:孙菲菲的遭遇揭示了娱乐圈的潜规则——“不听话”的演员会被系统性排斥。即使证据确凿,施暴者仍逍遥法外,而受害者反遭封杀。

- 公众舆论的双标:网友一边呼吁“正义”,一边质疑她“翻旧账”,反映出社会对受害者完美形象的苛求。正如她所言:“被吞下去的屈辱,早晚要吐出来,哪怕隔了14年。”

三、孙菲菲的“侠女”遗产:为行业留下的三记警钟

尽管选择远离荧幕,孙菲菲的勇敢发声仍为娱乐圈与公众留下了深刻启示。

1. 受害者发声的“不晚”哲学

“为自己发声什么时候都不晚!”——孙菲菲打破了“过期正义无效”的谬论。她的坚持促成了姚远的追加行政处罚(拘留10日),证明迟到的正义仍是正义。

2. 新人入行的“防霸凌指南”

她多次提醒新人“害人之心不可有,防人之心不可无”,并呼吁建立行业反霸凌机制。这种经验传承,比空洞的“正能量”说教更具现实意义。

3. 公众对“复出”叙事的重新审视

孙菲菲拒绝复出,颠覆了“受害者必须逆袭”的刻板剧本。她的选择告诉公众:真正的勇气不是重返战场,而是学会与伤痛共处。正如网友所言:“佩服她的清醒,不是所有人都需要‘杀回来’才算赢。”

四、结语:当“不复出”成为一种力量

孙菲菲的故事,远不止于一个女演员的退圈宣言。它是一面镜子,照见了娱乐圈的权力暴力;也是一把刀,剖开了社会对受害者的隐性苛责。当她说“青春已逝”,实则是以决绝的姿态,对扭曲的行业规则完成最后一击。

或许,未来的某天,当更多“孙菲菲”敢于站出来时,娱乐圈才能真正理解她那句“谁造的孽就该谁承担”的分量。而在此之前,她的“不复出”,本身就是最有力的控诉。