北方强降雨与台风"韦帕"南北夹击,现代气象科技与传统防灾智慧协同发力,在厄尔尼诺背景下的极端天气中守护民生安全。

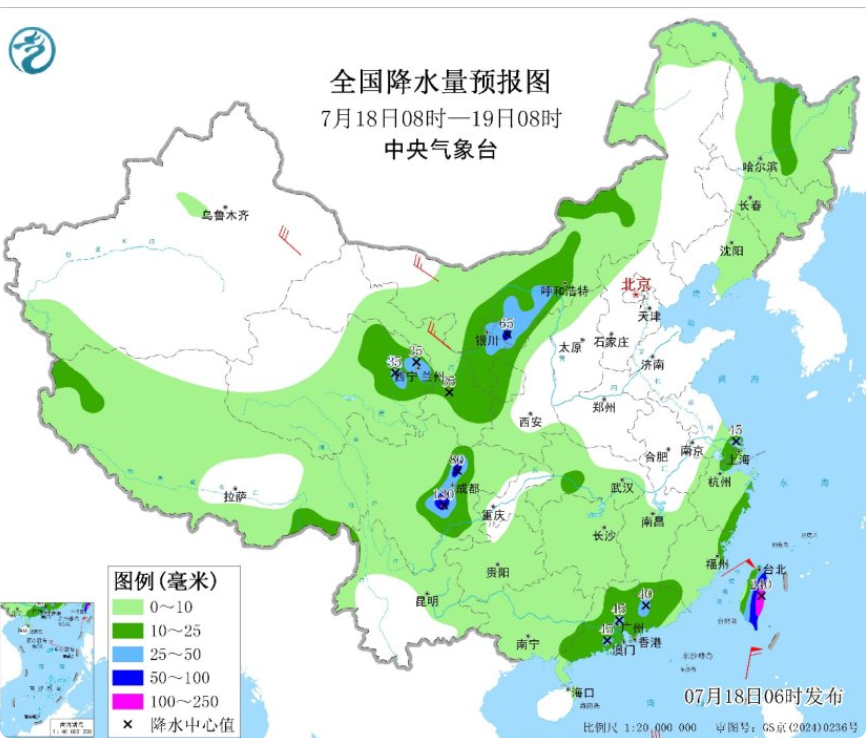

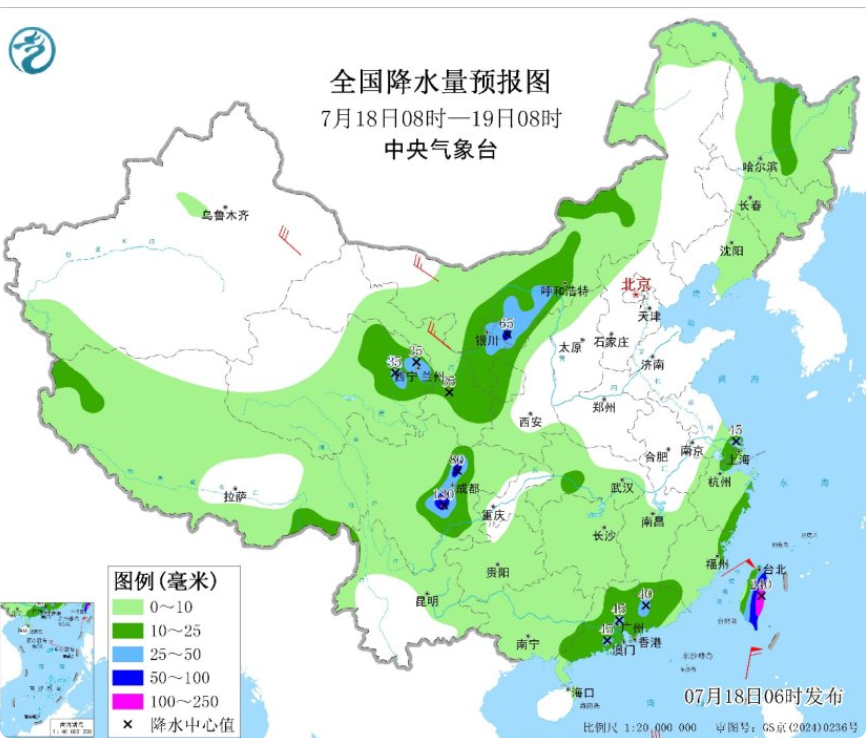

7月18日的中央气象台预报图上,一条鲜明的天气分界线横亘在中国版图上:北方被密集的雨带覆盖,华南海域则被台风"韦帕"的红色预警标记环绕。这场自然界的"南北对话",正在上演着中国夏季气候最具戏剧性的篇章——西北高原的雨滴尚未落地,南海的季风已开始为台风"韦帕"编织风眼。

一、北方雨季的地质交响诗

从四川盆地到东北平原,18-22日的降雨带如同一条巨型水龙,在欧亚大陆东缘游走。气象卫星云图显示,这条跨度超过2000公里的雨带,恰好覆盖了青藏高原东缘的"第一雨影区"——当印度洋季风携带水汽翻越横断山脉后,在四川盆地形成持续强降水;而冷空气南下与暖湿气流在华北平原交汇,则催生了黄淮地区的对流云团。

值得关注的是内蒙古中东部与东北南部的"暴雨三角区"。这里的地形如同天然蓄水池:大兴安岭山脉拦截来自鄂霍次克海的潮湿空气,西辽河平原加速水汽抬升,历史数据显示该区域夏季小时降雨量峰值可达80毫米。中央气象台首席预报员指出:"短时强降水可能引发辽河、嫩江支流洪水,需警惕山洪地质灾害。"

二、台风"韦帕"的南海圆舞曲

在菲律宾以东洋面生成的"韦帕",正沿着副热带高压南侧的"高速公路"向西北方向移动。这个诞生于热带辐合带的年轻台风,其发展轨迹充满变数:南海东北部30℃的海表温度为其提供能量,但垂直风切变的不稳定可能影响其结构。数值预报模型显示,"韦帕"可能在登陆前达到42米/秒的巅峰强度,相当于强台风级别。

台湾海峡即将迎来"风眼墙"考验。气象雷达回波图上,台风中心附近的螺旋雨带已开始影响巴士海峡。台湾岛东部山区因地形抬升效应,单日降雨量可能突破300毫米。更值得警惕的是台风登陆后的"回南天"效应——当"韦帕"减弱后的低压系统北上,可能与北方南下的冷空气在长江流域形成"锋面气旋",导致大范围持续性降水。

三、双重天气系统下的民生图景

在这场南北天气协奏曲中,人类活动正努力寻找与自然的平衡点:

- 北方防洪减灾:水利部门已启动黄河、海河等流域的"联调联控"机制,提前腾空水库库容。河北雄安新区的海绵城市系统进入二级响应状态,透水铺装道路和生态滞留池准备迎接暴雨考验。

- 华南渔业避险:广东阳江渔港内,数百艘渔船正有序回港避风。当地气象部门通过"渔船通"APP向作业人员发送实时台风路径,南海救助局直升机在汕尾基地待命。

- 城市防内涝:深圳地铁已启用"防汛三级响应",关键站点配备沙袋和抽水泵。杭州西湖景区启动"水位联动系统",当湖水超过警戒线时自动关闭部分亲水平台。

四、气候变化背景下的天气新常态

此次北方强降雨与台风活跃,恰逢全球厄尔尼诺现象发展期。世界气象组织最新报告显示,今年7月赤道中东太平洋海温较常年偏高1.2℃,这导致副热带高压位置偏北,为北方输送更多水汽;同时西北太平洋季风槽偏强,利于台风生成。气象专家提醒:"极端天气事件频率增加,需要建立更精细化的预警体系。"

在河北怀来,官厅水库边的生态监测站正实时传输数据。这里的土壤湿度传感器显示,连续降雨已使表层含水量达到田间持水量的90%。而在海南文昌,椰农们正在加固防风林,他们手机里的"台风路径"小程序每10分钟更新一次数据。

五、科技赋能下的天气保卫战

现代气象科技正在改写人类应对极端天气的方式:

- 分钟级降水预报:京津冀地区启用相控阵雷达组网,可实现每6分钟更新一次降水回波图像;

- 台风AI预测:国家气象中心研发的"风眼识别算法",能提前48小时预测台风强度变化趋势;

- 灾害链预警:水利部"水工程调度系统"可模拟台风降雨-洪水-溃坝的连锁反应,为决策提供支持。

结语

当四川盆地的雨滴落入嘉陵江,当"韦帕"的风眼掠过吕宋岛,这场横跨中国南北的天气史诗仍在继续。从古代"观云测雨"的智慧到现代数值预报的精准,从大禹治水的传说到今天的海绵城市,中华民族始终在与水的博弈中寻找和谐共生之道。面对日益复杂的天气系统,我们需要的不仅是科技的进步,更是对自然规律的敬畏与顺应——正如那句古老的农谚所言:"天有不测风云,人有旦夕祸福",唯有未雨绸缪,方能从容应对。