2025年7月,广东9岁男孩澄澄被生父及继母安置在汽车后备厢长途出行的事件引发热议,尽管生父辩称孩子"自愿",但这一行为已涉嫌违反道路交通安全法规及未成年人保护法,暴露了重组家庭中非亲生子女的权益保障困境及监护干预机制的不足。

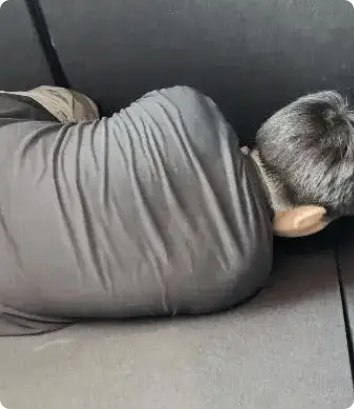

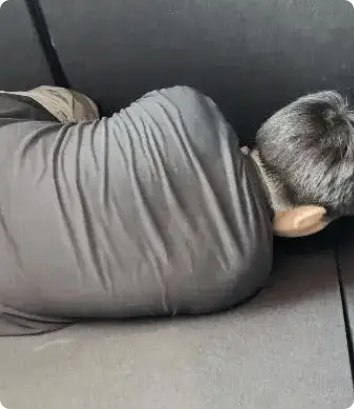

广东男孩澄澄蜷缩在汽车后备厢的视频画面,如同一把锋利的解剖刀,划开了当代中国家庭治理与未成年人保护体系的脆弱表皮。这起看似个别的家庭纠纷,实则是观察我国儿童权益保障机制的一面棱镜——从法律漏洞到执行乏力,从监护失职到社会监督,从家庭伦理到儿童心理,折射出未成年人保护面临的系统性挑战。事件背后更隐藏着一个令人不安的核心命题:当父母以"自愿"之名行伤害之实时,社会应当如何构建有效的干预机制?这不仅关乎一个孩子的命运,更关乎如何定义文明社会对儿童保护的底线标准。

安全与尊严的双重沦陷:后备厢事件的违法性分析

汽车后备厢作为非载人空间,其设计初衷根本不包括对人类乘员的保护考量。当澄澄的父亲将其安置于后备厢时,事实上是将孩子置于物理与心理的双重危险境地。从技术角度看,汽车后部结构在追尾事故中变形量通常达到50-70厘米,远超乘员舱的20-30厘米变形量。这意味着即便低速碰撞,后备厢内的人员也可能遭受致命伤害。更危险的是,现代车辆的后备厢通常没有内部开启装置,一旦锁闭机构因碰撞变形,被困人员极可能因无法逃生而遭受二次伤害。这些工程事实无情驳斥了所谓"清空后备厢就安全"的辩解,暴露出涉事父母对基本安全常识的漠视。

从法律视角审视,涉事父亲的行为已构成多重违法。我国《道路交通安全法实施条例》第55条明确规定"机动车载人不得超过核定的人数,客运机动车不得违反规定载货";第77条进一步禁止"将乘客置于行李舱"等危险行为。涉事车辆核载5人,实际乘坐6人(含婴儿),已构成超载;将儿童置于后备厢则直接违反载客规定,依法可处警告或20-200元罚款。更重要的是,《未成年人保护法》第17条明确禁止监护人"使未成年人处于危险境地",第24条则规定国家应干预"不履行监护职责或侵害被监护人权益"的行为。这些法律条文构筑了儿童安全的法律屏障,却在澄澄事件中形同虚设。

事件中所谓的"孩子自愿"更是一个伪命题。9岁儿童在法律上属于限制民事行为能力人,其对危险行为的"同意"不具法律效力。心理学研究证实,儿童在面对父母权威时普遍存在服从倾向,尤其在重组家庭等复杂环境中,孩子的"自愿"往往是为获取认同而作出的妥协表达。澄澄父亲声称孩子选择"坐后备厢以便爷爷奶奶同行",这种虚假选择(false choice)实质是情感勒索——将孩子置于家庭忠诚与自身安全的两难中。更值得警惕的是,这种"自愿"叙事可能成为系统性虐待的掩护,如同历史上"棍棒教育"也曾被合理化一样,反映部分父母将子女物化为可随意处置的附属品。

事件折射出的家庭权力结构同样令人忧虑。从视频细节可知,车上成员包括父亲、继母、继母的孩子、新生婴儿及祖父母,唯独澄澄被排除在合法座位之外。这种空间分配绝非偶然,而是家庭内部身份政治的赤裸展现——重组家庭中的"前任子女"往往成为情感纽带的多余节点。社会学中的"边界儿童"(boundary child)理论恰可解释这一现象:离婚后再婚父母常将与前配偶所生子女视为过往关系的残留,而非独立个体。澄澄蜷缩后备厢的画面,恰是其在新家庭中边缘地位的物理映射,这种象征性伤害可能比身体风险更具持久破坏性。

从家庭失和到制度失灵:未成年人保护链的断裂

澄澄事件绝非孤立个案,而是暴露了我国未成年人保护体系的结构性缺陷。回溯事件时间线:后备厢事件发生于2023年,抚养权2024年才变更,而生母2025年才通过舆论引发关注——这长达两年的滞后反应,揭示出儿童权益救济渠道的堵塞与低效。更令人忧心的是,即使在抚养权变更后,生父仍"拒绝交接资料和证件导致孩子辍学数月",而教育部门、街道办等机构未能有效干预,反映出未成年人保护工作的部门协同缺失与执行疲软。

我国现行法律框架下的监护干预制度存在明显的梯度缺失。根据《民法典》第36条,撤销监护人资格需达到"严重损害被监护人身心健康"的程度,而类似后备厢安置等"非典型"侵害行为往往难以归入这一严苛标准。相比之下,德国《家事法》设有"部分监护权剥夺"制度,美国多数州建立了从警告、强制教育到临时监护的干预阶梯,能够针对不同程度的监护失当采取灵活措施。我国法律缺乏这类缓冲机制,导致大量类似澄澄案的"灰色地带"行为逃脱有效规制。

基层儿童保护工作的资源匮乏同样制约制度效能。按照国务院《关于加强未成年人保护工作的意见》,乡镇(街道)应设立"未成年人保护工作站",村(居)委会需配备"儿童主任"。但现实中,这些岗位多由其他职务兼任,如北京某区调研显示,87%的儿童主任由计生专干或社区副书记兼任,且年均培训不足8小时。这种形式化配置难以支撑专业的儿童风险评估与干预工作,导致基层对家庭监护状况的掌握流于表面。澄澄长期面临的情感忽视与区别对待,正是在这种监督真空中持续累积。

教育系统的保护盲区同样值得反思。尽管《未成年人保护法》规定学校应建立学生权益保护机制,但对辍学儿童的保护衔接明显不足。澄澄在抚养权变更后仍失学数月,暴露了教育、公安与民政部门间的信息壁垒。反观英国"每个孩子都重要"(Every Child Matters)政策,要求学校、医院、警察等机构共享儿童福利信息,构建覆盖全体未成年人的安全网络。我国跨部门数据共享机制的滞后,使得类似澄澄这样的高风险儿童容易从制度缝隙中坠落。

司法救济的成本障碍将许多家庭阻隔在维权门外。澄澄生母汪女士为争取抚养权及追究侵权责任,不得不反复诉诸民事诉讼,这一过程对普通家庭的时间、经济与精力消耗巨大。相比之下,加拿大等国家设有"儿童律师"(Children's Lawyer)公职机构,可为涉未成年人家事诉讼提供免费法律代理;澳大利亚部分州推行"儿童代表"(Child Representative)制度,确保未成年人在监护纠纷中的独立诉求表达。这类制度创新能有效平衡诉讼双方资源差距,避免儿童沦为父母博弈的牺牲品。

舆论监督的双刃剑效应在事件中尤为凸显。汪女士选择将事件曝光网络,确实加速了问题解决,但这种维权方式可能对儿童造成二次伤害——澄澄的家庭隐私、心理创伤被置于公共视野反复讨论,其长远影响值得警惕。更复杂的是,随着自媒体时代"苦难展演"现象的蔓延,部分父母可能为获取舆论支持而过度曝光子女困境,甚至制造煽情素材。如何在保护未成年人隐私的前提下发挥舆论监督作用,成为数字时代儿童保护的新课题。

重组家庭中的儿童困境:情感经济学与身份政治

澄澄的遭遇揭示了重组家庭中非亲生子女面临的特殊生存困境。当代家庭社会学研究表明,再婚家庭中的"边界儿童"常陷入复杂的情感经济学(emotional economy)——他们既不属于新家庭的情感核心,又无法完全割裂与原父母的联系,这种模糊身份导致其在资源分配中处于劣势。后备厢事件中,爷爷奶奶、继母及其子女、新生婴儿均获得合法座位,唯独澄澄被排除在外,正是这种不平等结构的极端体现。

继父母与继子女的关系本质上是制度性陌生者(institutional strangers),法律未赋予继父母监护权,却也未明确其抚养义务。《民法典》第1072条仅规定"继父母与继子女间不得虐待或歧视",但未界定积极责任。这种权责模糊使得继子女权益保障高度依赖继父母的主观意愿。实践中,部分再婚父母为维系新婚姻关系,可能默许或参与对前任子女的忽视,如澄澄继母对后备厢安排的默许,反映出法律对继父母责任约束的软弱。

血缘偏好(biological bias)是重组家庭矛盾的深层动因。进化心理学中的"亲本投资理论"(Parental Investment Theory)指出,人类对基因相关后代存在天然的资源倾斜倾向。这种本能虽经文明驯化,但在资源紧张或关系冲突时仍可能显现。澄澄父亲将有限座位优先分配给新生婴儿(基因相关)及现任配偶的父母(姻亲关系),而要求前任所生子女妥协,正是这种原始偏好的现代演绎。法律与社会规范如不能有效制衡这种本能,重组家庭中的儿童权益将难以保障。

家庭内部的空间政治(spatial politics)是观察儿童地位的敏感指标。法国社会学家布迪厄曾指出,家庭空间分配是权力关系的物质表现。澄澄被安置于后备厢这一边缘空间,与其在家庭情感结构中的位置形成互文——不仅在物理上被排斥于乘员舱外,更在心理上被排除在家庭核心圈层之外。这种空间排斥对儿童自我价值感的破坏尤为深远,可能内化为持久的"低价值感"(low self-worth),影响其终身发展。

离婚过程中的儿童物化(commodification of children)现象值得警惕。在澄澄父母持续的抚养权争夺与相互诉讼中,孩子事实上成为双方情感较量的谈判筹码。父亲起诉母亲"打扰幸福生活"并索赔30万,母亲则反诉孩子健康权受损,这种将儿童作为伤害工具的互动模式,违背了"儿童利益最大化"原则。挪威等国的"共同养育计划"(Co-Parenting Plan)制度或可借鉴——要求离婚父母在专业指导下制定详细的子女抚养方案,并通过定期评估确保执行,从而降低儿童被工具化的风险。

制度重构:构建儿童友好型社会的多维路径

完善监护干预的法律工具箱是保护澄澄们的基础工程。我国可借鉴德国《家事法非讼程序法》中的"部分监护权限制"制度,针对不同程度的监护失当设计层次化措施——从书面警告、强制亲职教育到临时监护转移,形成精准干预阶梯。对于后备厢这类尚不构成撤销监护权的行为,法院应有权裁定"行为禁令"(如禁止单独驾车携带子女),并配备电子监控等执行手段。同时,可探索"国家亲权"(Parens Patriae)原则的本土化实践,明确政府在父母失职时的补充责任。

建立主动发现机制是破解儿童保护信息壁垒的关键。英国"每个儿童都重要"(Every Child Matters)框架下,教师、医生、社工等组成的地方儿童保护委员会(LSCB)定期共享风险信息;美国多数州推行强制报告制度,要求特定职业群体举报可疑虐待行为。我国可整合现有网格化管理资源,构建覆盖社区、学校、医疗机构的儿童风险监测网络,并建立类似于"儿童权益观察员"的社区岗位,负责识别、上报家庭监护风险。对于澄澄这样的重组家庭儿童,更应纳入重点关注名单。

重构家事纠纷的司法逻辑是避免儿童沦为博弈工具的必要改革。当前抚养权诉讼过度聚焦父母权利而忽视儿童需求,应转向"儿童独立代表"制度——仿照澳大利亚"家庭顾问"(Family Consultant)模式,由心理学、法学专业人士担任儿童代言人,在诉讼中独立提交儿童意愿评估报告。同时,推广"抚养计划认证"程序,要求离婚父母提交详尽的子女照顾方案(包括就学、医疗、探视等),经法院审核后具有强制执行力,减少后续纠纷对儿童的反复伤害。

重塑社会认知的文化杠杆同样不可或缺。我国社会长期将育儿视为家庭私域事务,"不打不成才"等传统观念仍具影响力。可通过义务教育课程设置"儿童权利"模块,媒体设立"儿童友好报道"准则,社区开展"非暴力教养"工作坊等多元渠道,培育全社会对儿童尊严的普遍尊重。尤其需要解构"自愿"叙事的合理性——如同职场性骚扰中"同意"的复杂性,儿童在权力不对等关系中的"自愿"必须置于更严格的审查框架下评估。

数字时代的技术赋能为儿童保护提供新可能。区块链技术可用于建立跨部门的儿童福利信息平台,确保教育、医疗、公安等部门实时共享高风险儿童数据;AI情感识别技术可辅助教师识别潜在受虐儿童的非语言信号;社区"智能关爱"系统可通过水电用量、学校出勤等数据异常预警家庭监护危机。这些技术创新虽不能替代人性化服务,但可大幅提升高风险儿童的发现效率,为澄澄这样的孩子织就更紧密的安全网。

构建儿童友好型社会,最终需要将"儿童最大利益"从法律原则转化为可测量的政策标准。联合国儿童基金会(UNICEF)的"儿童友好城市"评估体系包含安全环境、平等参与、反对歧视等41项具体指标,我国深圳等试点城市也已开展类似实践。未来应将儿童福祉指标纳入地方政府绩效考核,建立从社区到国家的多级儿童发展评估体系,确保每个孩子——无论其家庭结构如何——都能在物质与情感上获得健康成长的基本保障。

澄澄蜷缩在后备厢的画面,是对整个社会的道德质询。当我们谈论儿童保护时,不能止步于对失职父母的道德谴责,更需审视那些默许伤害发生的制度空隙与文化偏见。每一个孩子都应当坐在人生的前排座位,而非被塞进命运的后备厢——这需要法律更刚性的底线保障,社会更敏锐的干预勇气,以及每个人对"童年尊严"不可妥协的共识。唯有如此,我们才能确保证所有孩子都能在阳光下成长,而非在边缘的阴影中独自承受成人世界的残酷权衡。