广西罗城棉花天坑书店以悬崖上的独特建筑融合仫佬族文化,打造文旅新地标,激活乡村振兴内生动力。

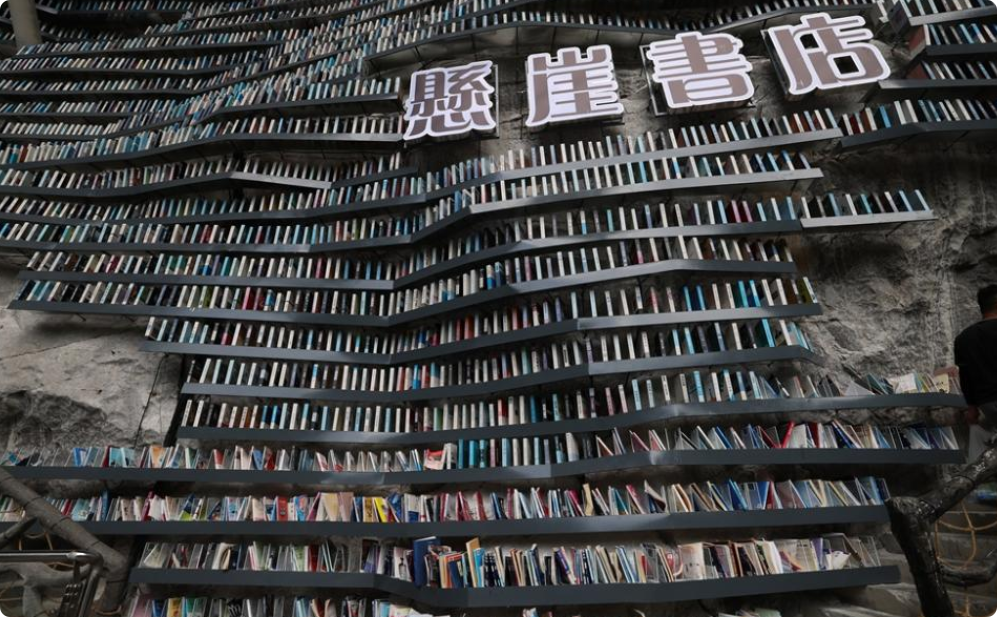

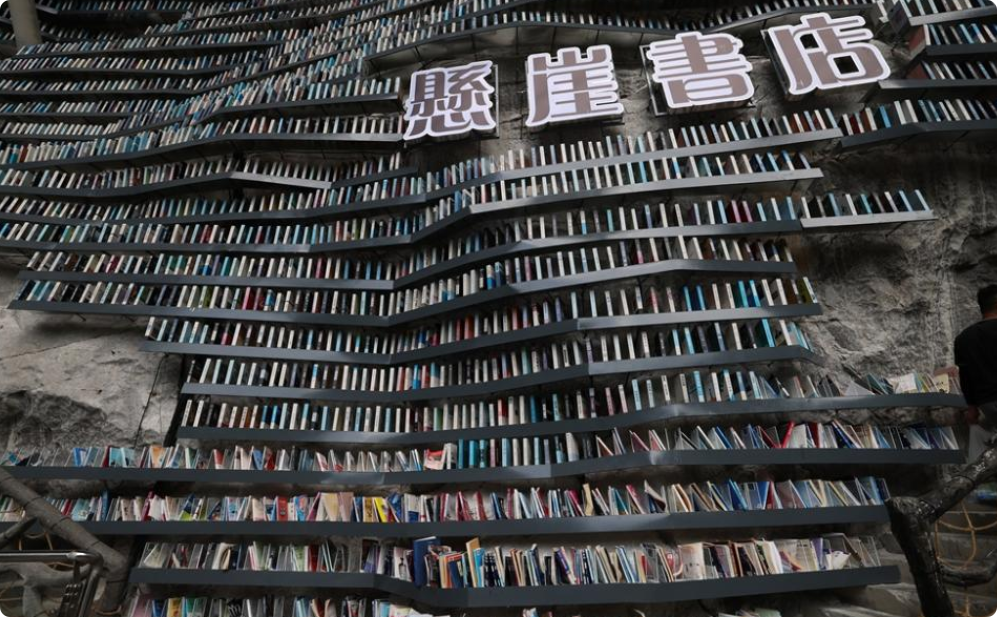

在广西罗城仫佬族自治县的大山深处,一个震撼人心的文化地标正在吸引全国目光——棉花天坑书店。这座嵌于百米悬崖之上的独特建筑,将千年仫佬族文化与现代阅读空间完美融合,创造出令人惊叹的"悬崖藏经阁"奇观。它不仅是一个书店,更是一场关于文化传承与旅游创新的生动实践,为乡村振兴提供了全新范本。

悬崖上的文化奇迹:建筑与自然的对话

棉花天坑书店坐落于海拔800米的天然天坑边缘,建筑主体部分悬挑于悬崖之外,仿佛从岩壁中自然生长而出。设计师巧妙利用地形高差,将阅读区、观景台、文化展厅等功能空间层层叠落,形成"书山有路"的独特意象。

"这个设计灵感来自仫佬族古歌《天坑传说》。"项目总设计师李明介绍,"我们不是要建造一个突兀的现代建筑,而是要让书店成为天坑的一部分,就像岩壁上自然形成的钟乳石一样。"

建筑外墙采用当地特有的红砂岩砌筑,与周围山体浑然一体。内部空间则大量运用竹编、木雕等仫佬族传统工艺,营造出温暖质朴的氛围。最令人惊叹的是位于悬崖边缘的"悬空阅读区",读者可以一边品茗阅读,一边俯瞰天坑底部的原始森林,感受人与自然的和谐共生。

文化传承:让古籍在悬崖边"活"起来

棉花天坑书店不仅是阅读空间,更是仫佬族文化活态传承的重要载体。书店专门设立了"仫佬文书房",收藏了大量珍贵的仫佬族古籍文献,包括明清时期的歌谣手抄本、民间故事集以及传统工艺图谱。

"这些古籍原本散落在民间,面临失传的危险。"书店文化总监吴芳说,"我们花了三年时间走村串寨,收集整理这些珍贵文献,并邀请非遗传承人现场演示传统工艺。"

书店定期举办"仫佬文化讲堂",邀请民族学者、非遗传承人开展讲座和工作坊。读者可以在这里学习仫佬族刺绣、编织等传统技艺,参与古歌传唱活动。这种沉浸式的文化体验,让古老的仫佬族文化在现代语境中焕发新生。

文旅融合:打造"书香+美景"的网红打卡地

棉花天坑书店的诞生,源于当地文旅融合发展的创新思路。罗城县文旅局局长覃文介绍:"我们一直在思考如何让丰富的民族文化资源转化为旅游吸引力。书店这个创意完美解决了这个问题——它既是文化地标,又是旅游景点,还能带动周边产业发展。"

书店开业以来,迅速成为网红打卡地。游客可以沿着专为书店设计的"书香步道"徒步上山,在沿途设置的文化节点了解仫佬族历史。书店配套建设的"天坑书吧"、"崖边咖啡馆"等设施,形成了完整的文旅消费链。

数据显示,书店运营一年来,已接待游客超过20万人次,带动周边民宿、农家乐等产业收入增长300%。更可喜的是,许多年轻人开始回流,有的开设文创小店,有的从事导游工作,为乡村发展注入新鲜血液。

乡村振兴:文化力量激活沉睡资源

棉花天坑书店的成功,折射出文化在乡村振兴中的独特作用。它不仅改变了当地的经济结构,更重要的是重塑了乡村的文化自信。

"以前年轻人觉得家乡落后,都想往外跑。"罗城县副县长韦丽说,"现在不一样了,书店成了'文化磁铁',吸引年轻人回来创业。去年就有5个大学毕业生选择留在村里开民宿、做文创。"

书店还与当地学校合作,开展"乡村阅读计划",建立流动书屋,让山区孩子也能享受到优质阅读资源。这种文化反哺机制,为乡村振兴提供了可持续的内生动力。

未来展望:让文化地标引领发展新范式

站在新的发展节点上,棉花天坑书店正谋划更大的发展蓝图。二期工程将扩建文化体验区,增加仫佬族传统工艺作坊、民族服饰展示馆等功能空间。同时,书店计划与高校合作,建立民族文化研究基地,打造产学研一体化的文化平台。

"我们的目标是让棉花天坑书店成为展示中国少数民族文化的窗口。"书店创始人陈远说,"未来还将开发文化IP,推出文创产品,让仫佬族文化走向更广阔的市场。"

这个悬崖上的文化地标,正在书写乡村振兴的新篇章。它证明,当文化遇见创意,当传统拥抱现代,沉睡的乡村资源就能被激活,偏远的山区也能绽放出令人惊叹的文化光芒。棉花天坑书店的故事,不仅是一个文旅融合的成功案例,更为中国乡村振兴提供了充满诗意的解决方案。