今年华北雨季持续时间和累计雨量均创新高,成为自1961年以来最强雨季,其成因与赤道太平洋海温异常、西太平洋副热带高压等因素密切相关,雨季带来的影响利弊并存,公众需警惕次生灾害。

一、雨季之“最”:刷新历史纪录的华北降水

今年,我国华北雨季宛如一场“超长马拉松”,以持续时间和累计雨量双双创下历史新高的姿态,成为自1961年以来最为强劲的雨季。9月2日,这场漫长的雨季正式落下帷幕,但它留下的影响却远未消散。

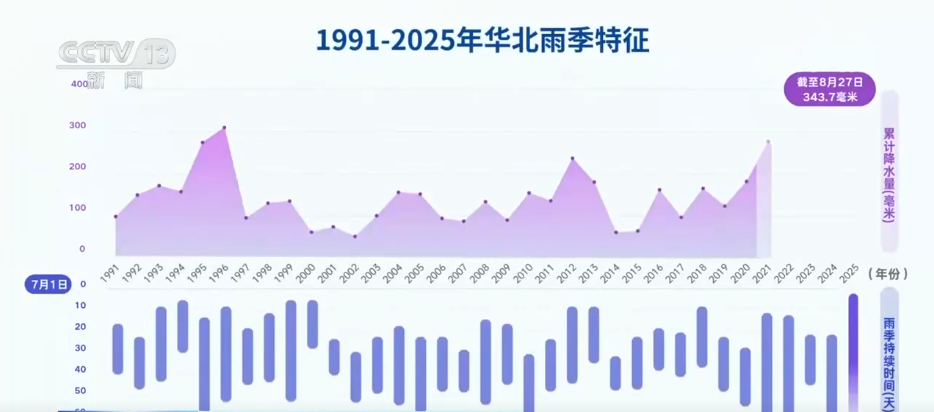

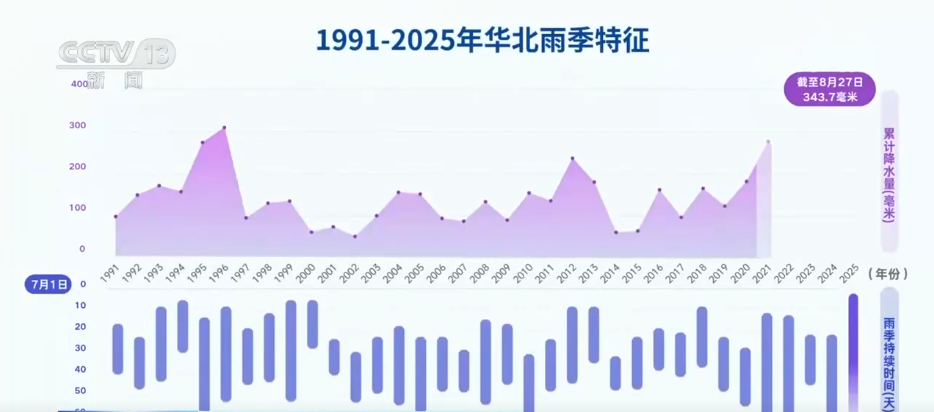

按照气象行业的严格规定,华北地区雨季的起始时间需综合考量京津冀、山西和内蒙古这三个区域。当区域内相当比例的气象站点确认进入雨季——京津冀地区达到70%的站点,山西和内蒙古达到60%——将这一天定为该区域的雨季开始日。今年,华北雨季于7月5日早早拉开帷幕,较常年偏早了13天,成为1961年以来历史最早。截至8月24日,它已经持续了51天,远超常年30天的雨季长度。而从最终的统计数据来看,整个雨季持续了59天,较常年偏长29天,累计雨量更是达到了惊人的程度,成为当之无愧的“最强雨季”。

全国23条河流在9月5日8时至6日8时,受局地强降雨影响发生超警以上洪水,最大超警幅度2.86米,汉江上游更是遭遇2025年第1号洪水。水利部维持针对四川、陕西2省的洪水防御Ⅳ级应急响应。这些数据无不凸显出今年华北雨季降水的强度和影响范围之广。

二、雨季影响:灾害与机遇并存的“双刃剑”

今年7月5日,内蒙古中部已有25个气象站达到单站雨季开始的监测标准,标志着该地区雨季正式开始,这也是1961年以来持续时间最久的雨季。在华北北部、内蒙古中南部、陕西北部等地,降水量较常年同期偏多5成至2倍,内蒙古降水量为1961年以来历史同期第二多。

持续的超长雨季犹如一把“双刃剑”,带来了诸多不利影响。持续的强降水在部分地区引发了山洪、城市内涝和地质灾害,低洼地区的农田出现渍涝,给当地的生态环境和居民生活带来了巨大冲击。然而,这场雨季也并非只有负面影响。从积极方面来看,雨季内的持续性降水有效缓解了中西部部分地区的旱情,为牧草生长提供了充足的水分,让湖泊湿地得到了宝贵的补水,同时也极大地改善了森林防火形势,降低了火灾发生的风险。

在天津,今年以来全市平均降水量达586.7毫米,较常年同期偏多4成。为有效应对汛情,天津市气象部门积极发挥专业优势,为当地有关部门开展防洪调度、城市暴雨积涝治理、雨洪资源利用等工作提供关键技术支撑,尽力将雨季的影响控制在最小范围内。

三、居民体验:潮湿“江南梅雨”与“下班雨”困扰

“雨水多”成为这个夏天北方居民的共同感受。降雨次数多、降雨量大、空气湿度大,使得整个雨季格外潮湿,不少北方地区居民仿佛体验了一把“江南梅雨”的感受。

华北雨季开始时间早、降水量偏多的特征,给农业、交通、旅游等方面造成了一定影响。在农业方面,过多的降水可能导致农作物病虫害滋生,影响农作物的产量和质量。交通领域,道路积水、能见度降低等问题增加了交通事故的风险,给人们的出行带来了安全隐患。旅游行业也受到冲击,一些景区因降雨而关闭,游客数量减少。

此外,今年汛期夜间分散性阵雨、雷阵雨、大风天气明显,多夜雨成为华北平原夏季降雨的重要特征之一。这使得公众下班“晚高峰”时段出行常受到降水天气的影响,大家纷纷感叹有了“下班雨”的感受,给日常生活带来了诸多不便。

四、专家解读:多因素交织导致雨季“超长待机”

气象专家深入分析指出,今年华北雨季的“超长待机”与多种因素密切相关。今年春季以来,赤道太平洋整体维持西暖东冷的海温异常形势,这种海温异常配置有利于东亚夏季风偏强,同时整体的环流位置偏北,7月的极限位置达到了1961年以来的最北。偏强、偏北的夏季风直接导致了华北等地降水异常偏多。

京津冀地区独特的地形也起到了关键作用。该地区呈现西北高东南低阶梯状分布,西部为太行山山脉,北部为燕山山脉。当自南向北输送至京津冀地区的暖湿气流,遇到太行山、燕山等山脉的阻挡,被迫抬升。这一过程一方面容易导致空气因气压降低而冷却,水汽凝结形成降水;另一方面可能导致气流在特定的区域形成负荷,促进对流发展,从而形成降水。

往年的个例表明,天气尺度上,北上台风也会对华北雨季产生明显的影响。此外,雨季的持续时间具有明显的年代际变化特征。以华北雨季为例,上世纪90年代中期到2010年前后,华北雨季持续时间呈减少趋势,2011年以来,整体呈现增加的趋势,未来不排除再次发生年代际变化的可能。

五、未来展望:警惕灾害,适应气候变化

截至目前,今年华北雨季仍未完全结束,公众仍需密切关注天气预报和防汛信息,警惕山洪、地质灾害、中小河流洪水等次生灾害,最大限度减轻灾害损失。随着全球气候变化的加剧,极端天气事件可能更加频繁地出现。我们需要加强气象监测和预警能力,提高应对极端天气的能力。同时,各地区应根据自身的地理环境和气候特点,制定科学合理的防灾减灾策略,加强基础设施建设,提高城市的抗灾能力。

在农业方面,要推广适应气候变化的种植技术和品种,降低极端天气对农业生产的影响。交通和旅游行业也应加强应对极端天气的预案,保障公众的出行安全和旅游体验。只有全社会共同努力,才能更好地应对气候变化带来的挑战,实现人与自然的和谐共生。