台风“剑鱼”影响逐渐减弱,海南部分公共交通逐步恢复运行,但部分进出岛列车仍停运,中央气象台降级发布台风预警,华南部分地区仍需警惕强降雨,此事件也反映出交通应急恢复、防灾体系升级以及气候适应等方面的情况与思考。

一、交通动脉复苏:从停摆到有序重启

8月25日上午11时30分,随着海口市域列车缓缓驶出站台,标志着受台风"剑鱼"影响而停运多日的海南公共交通系统正式进入恢复阶段。这个时间节点比原计划提前了2小时,折射出气象部门精准预报与应急管理部门高效协同的成果。海南环岛高铁也在同一时段恢复运行,12时整,首班从海口东站发往三亚的列车载着归心似箭的旅客重新启程。

值得注意的是,三乐旅游铁路的恢复时间定格在下午2时50分,这个看似精确到分钟的时刻表背后,是铁路部门对线路设备的全方位"体检"。据海南铁路公司技术负责人介绍,恢复运营前已完成三项关键工作:一是对全线接触网进行专项检测,确保供电系统稳定;二是对轨道几何状态进行激光测量,将轨距误差控制在0.5毫米以内;三是重点排查桥梁、隧道等易受风雨影响的薄弱环节。这种"精准施策"的恢复模式,既保障了安全又最大限度减少了对运输秩序的影响。

但恢复并非全面铺开。目前进出岛列车仍保持停运状态,这个决定基于多重考量:北部湾海域残留云系可能带来突发大风,琼州海峡能见度尚未完全达标,以及越南沿海即将面临的登陆风险。各大车站已启动动态调整机制,电子屏每15分钟更新一次售票信息,服务台增派30%人手应对咨询高峰。这种"部分恢复+动态调整"的弹性策略,成为极端天气下交通运输管理的创新范式。

二、台风演变图谱:从登陆到消散的48小时

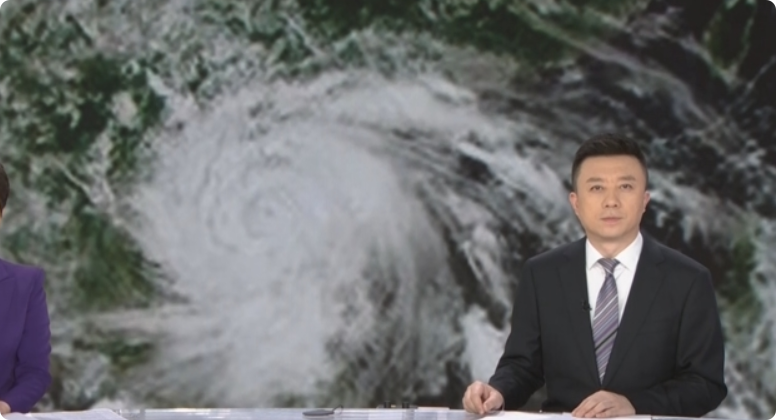

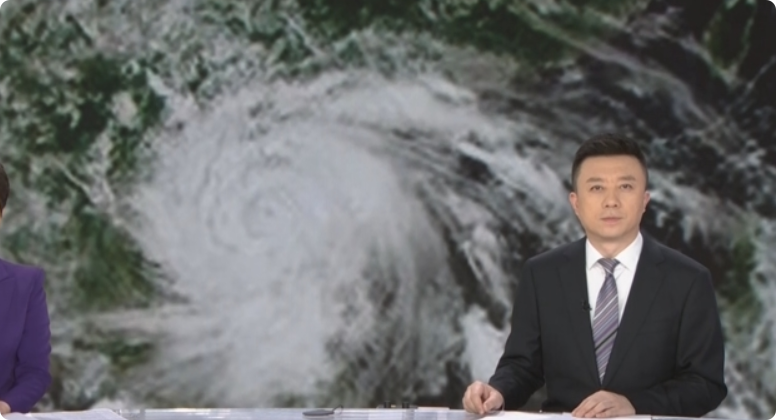

当"剑鱼"中心于25日凌晨移入北部湾时,其强度变化呈现出典型的季风低压特征。气象卫星云图显示,这个原本可能发展为强台风的系统,在与西南季风相互作用后形成了独特的"双中心"结构——主中心风力减弱至10级,但外围螺旋云带仍维持着充沛水汽输送。这种结构转变直接影响了降水分布,使得华南地区的暴雨呈现"中心弱、边缘强"的非典型特征。

中央气象台的预警降级决策(橙色→黄色)并非简单的级别调整,而是基于四维监测数据的综合研判:高空风切变指数升至12m/s(抑制台风增强)、海温条件降至28.5℃(低于台风发展阈值)、垂直风廓线显示中层干空气侵入、数值模式集合预报显示登陆越南后迅速减弱。这种精细化预报能力,得益于近年来建立的"风云四号"卫星+相控阵雷达+无人机探测的立体观测网。

对华南地区而言,25日仍是防灾关键日。海南岛东部出现单日300毫米的极端降水,海口美兰机场周边出现12级瞬时阵风,这些数据印证了季风槽降雨的突发性。气象专家提醒,尽管"剑鱼"主体将登陆越南,但其残余环流将与西南季风结合,在26日前后给云南南部带来新一轮强降水,这种"台风接力"现象在厄尔尼诺年尤为常见。

三、防灾体系升级:从应急响应到常态韧性

此次台风应对过程中,海南展现出的"平急转换"能力值得关注。海口市在停航期间启用的"公交+出租车"应急运输网络,累计疏散滞留旅客8.7万人次;三亚的地下空间防洪闸实现全自动启闭,将重点区域积水控制在15厘米以内;全省238个应急避难场所实行"网格化"管理,每个点位配备卫星电话和3日份救灾物资。这些细节折射出"以防为主"理念的深化。

交通系统的弹性恢复更体现系统性思维。铁路部门采用的"阶梯式提速"方案(首列限速80km/h→根据监测数据逐步提升至正常速度)、公路系统实施的"桥隧优先检测"原则、航空领域的"风向窗口期"动态调度,共同构成了多模式交通的协同恢复机制。特别值得注意的是,海南电网在台风期间保持主干网零故障,得益于提前部署的126套智能巡检机器人和分布式光伏应急电源。

从更宏观视角看,这次事件检验了"平灾结合"的城市规划成效。海口江东新区的海绵城市设施有效削减了30%的地表径流,博鳌乐城先行区的模块化医院在应急状态下快速启用,这些"藏于日常"的防灾设计,在关键时刻发挥了倍增效应。气象部门同步推进的"预警信息靶向发布"系统,实现了对渔船、工地等高风险群体的精准触达,信息到达时效提升至7分钟内。

四、气候适应时代:人与自然的再平衡

"剑鱼"的路径异常(原预测登陆海南→实际转向越南)再次警示气候变化的复杂性。研究表明,南海季风爆发较常年提前5天,西北太平洋海温异常(比常年偏高0.8℃)为台风生成提供了额外能量。这种大尺度气候背景的变化,要求防灾体系从"应对单一灾害"转向"适应气候波动"。

在恢复重建阶段,海南已启动"韧性基础设施"升级计划:港口设施增设1.5米高的防浪墙,城市排水管网按50年一遇标准改造,重要交通廊道两侧规划20米宽的生态缓冲带。更具前瞻性的是,正在试点的"数字孪生台风防御系统",通过融合气象模型、地理信息和实时物联数据,可实现灾害影响的分钟级模拟推演。

对公众而言,这次经历也强化了"气候风险意识"。越来越多的家庭开始储备3日份应急物资,社区自发组织防灾演练的频次增加,旅游平台推出"台风季行程保险"新产品。这些微观层面的改变,正在编织一张全民参与的防灾安全网。

当"剑鱼"的残余云系消散在越南山脉间,留给我们的不仅是恢复重建的任务,更是对人与自然关系的重新思考。在气候变化的背景下,每一次极端天气都是对文明韧性的考验。海南的实践表明,通过科技赋能、系统治理和全民参与,我们完全可以在发展中构建更安全的栖居环境——这或许就是台风过后最宝贵的启示。