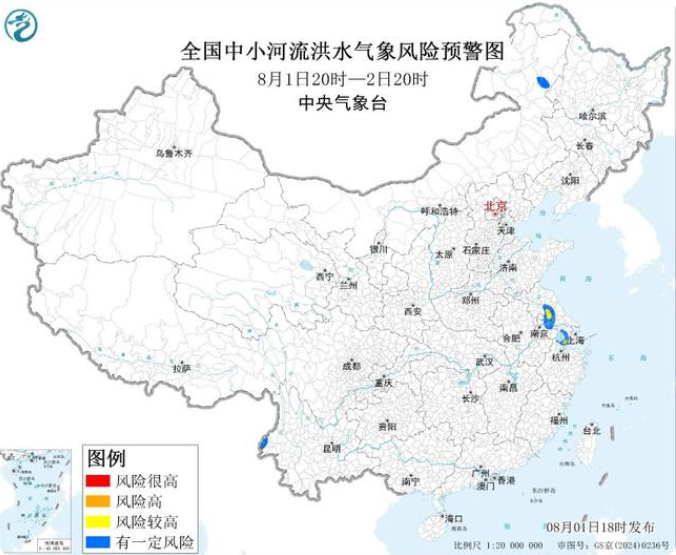

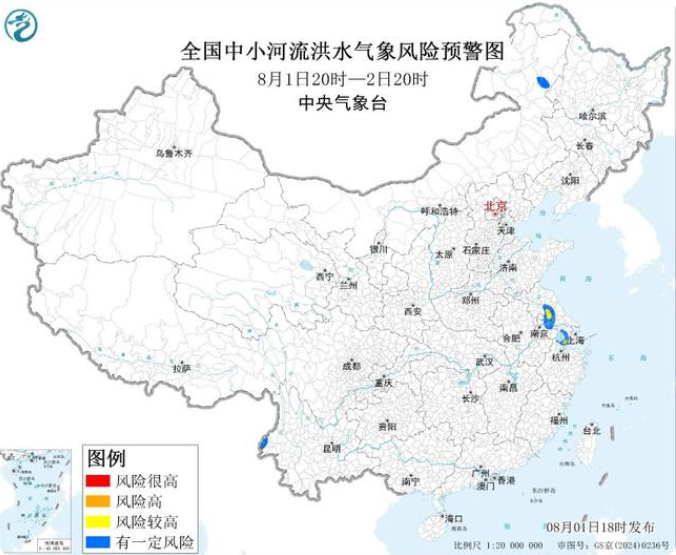

文章报道中央气象台于8月1日18时发布中小河流洪水气象风险预警,预计8月1日20时至2日20时,江苏中南部、浙江北部部分地区发生中小河流洪水气象风险较高(黄色预警),其中江苏中部局地风险高(橙色预警)。

8月1日傍晚,江苏苏州吴江区的王阿婆蹲在自家院门口,望着天边堆积的乌云直叹气。"梅雨季刚过,怎么又下这么大的雨?"她念叨着,手忙脚乱地把晾在绳上的被单收进屋里。同一时刻,浙江省嘉兴市秀洲区防汛指挥部的灯光彻夜未熄,大屏上的水位监测数据不断跳动——这一切,都源于中央气象台当天18时发布的那则中小河流洪水气象风险预警:江苏中南部、浙江北部部分地区,正面临一场可能影响民生的"水患大考"。

江南水网的"脆弱地带":地理条件下的"洪水隐患"

要理解这场预警的分量,首先得看清江苏、浙江的"水网密码"。作为中国河网最密集的地区之一,江苏有大小河流2900多条,湖泊290多个,其中长江、淮河、京杭大运河穿境而过;浙江则拥有钱塘江、瓯江、椒江等八大水系,河网密度达0.07公里/平方公里。这种"水乡"特质,在丰水期本是优势,但在持续强降水面前,却可能变成"隐患温床"。

以江苏中部为例,这里的里下河地区是典型的"锅底洼",地势低洼,河网纵横,海拔普遍不足5米。历史上,这里曾是淮河下游的"洪水走廊",1931年、1954年、1991年的大洪水都曾让这片土地沦为"泽国"。尽管近年来通过修建海堤、退圩还湖、疏通河道等工程,防洪能力显著提升,但一旦遭遇"超标准降雨",部分支流、小型水库仍可能因排水不畅出现水位超警。

浙江北部的情况同样复杂。太湖流域的杭嘉湖平原地势低平,周边山区的暴雨汇流速度快,加上京杭大运河、东苕溪等骨干河道的水位调控压力,局部河段容易出现"顶托"现象——即上游来水与下游排水速度失衡,导致水位异常升高。2023年台风"杜苏芮"期间,嘉兴王江泾镇的某条村级河道就因短时间强降雨,水位1小时内上涨1.2米,险些漫过堤坝。

气象预警的"精准信号":为何是江苏浙江?

中央气象台的预警并非空穴来风。根据最新气象监测,8月1日至2日,受冷暖空气交汇影响,江苏中南部(南京、镇江、常州、无锡、苏州)、浙江北部(杭州、嘉兴、湖州)将出现大到暴雨,局地大暴雨,累计降雨量可达80-150毫米,最大小时降雨量30-50毫米。

"这次降雨的特点是‘短时间强降水+持续时间长’。"中央气象台首席预报员张芳华解释,"江苏中部的江淮之间地区,地形以平原为主,河流排泄能力有限;浙江北部的天目山、莫干山等山区,汇水面积大,雨水会快速向平原聚集。两者叠加,容易导致中小河流短时间内水位暴涨。"

所谓"中小河流",指的是流域面积200-3000平方公里的河流,这类河流数量多、分布广,但防洪标准普遍低于大型河流(多为10-20年一遇)。以江苏的秦淮河支流运粮河为例,其防洪标准仅为10年一遇,若遭遇20年一遇的暴雨,极可能出现漫堤。而浙江的东苕溪支流北苕溪,虽经多年整治,但部分山区段河道仍存在淤积问题,行洪能力受限。

防汛一线的"民生答卷":从"预警"到"行动"

预警发布后,江苏、浙江两省迅速启动应急响应。江苏省水利厅召开专题会商,要求各地加强对中小河流、水库、堤防的巡查;浙江省防指则下发通知,要求重点关注山区在建工程、城乡低洼易涝区,提前转移危险区域群众。

在苏州吴江区,72岁的老水利站长李建国带着巡堤队,正沿着京杭大运河吴江段巡查。"这段堤坝是‘险工险段’,去年汛期出现过渗漏。"他指着堤坝上的"水位尺"说,"现在水位离警戒线还有1米,但根据预报,未来24小时降雨量可能达50毫米,必须24小时盯着。"说话间,他的手机响起——是下游的平望镇发来的"腾库容"请求:"我们需要提前预泄,为上游来水腾出空间。"

在嘉兴秀洲区王江泾镇,村支书王大姐正挨家挨户敲门。"张奶奶,您家住在河边,今晚必须转移到村部的安置点。"她一边帮老人收拾行李,一边叮嘱:"安置点备了凉席、矿泉水和急救包,您放心。"王大姐的手机里存着全村12户危房户的信息,"这些老人行动不便,必须提前转移。"

科技手段也在防汛中发挥关键作用。江苏水利部门启用了"智慧水利"平台,通过无人机巡检、水下传感器等技术,实时监测河道水位、堤坝渗流情况;浙江则利用"浙里防汛"APP,将预警信息精准推送到受影响区域的每户家庭,同时开放"一键求助"功能,确保群众遇险能及时呼救。

洪水背后的"生态启示":人与水的"和谐之道"

这场预警,不仅是防灾的"冲锋号",更是一面映照人与自然关系的"镜子"。

近年来,江苏、浙江两省持续推进"海绵城市"建设、河道生态修复等工程,试图让城市和乡村"像海绵一样"吸水、蓄水、渗水。例如,苏州的"环古城河步道"改造中,特意保留了部分"低洼绿地",既能调节雨水径流,又能为市民提供亲水空间;嘉兴的"美丽河湖"工程中,通过种植水生植物、建设生态护岸,让河道从"行洪通道"转变为"生态廊道"。

"洪水的本质是自然现象,关键是如何与它‘和平共处’。"南京水利科学研究院研究员陈志超说,"过去我们强调‘征服洪水’,现在更注重‘顺应自然’。比如,通过恢复湿地、保留行洪区,给洪水留出‘通道’,既能减少灾害损失,又能保护生态系统。"

暮色中的苏州护城河,河水缓缓流淌。王阿婆站在自家院门口,看着社区工作人员在河边增设的"应急排水泵",心里踏实了不少。"以前发大水,只能眼睁睁看着水漫进来;现在政府帮我们修了排水沟,还教我们怎么提前转移。"她指着墙上的"防汛明白卡"说,"这张卡上有转移路线、安置点电话,还有村支书的联系方式——有了这些,心里就不慌了。"

夜色渐深,江苏、浙江的防汛值班电话仍在此起彼伏。这场与洪水的"博弈",或许终将随着降雨结束而平息,但它留下的思考不会停止:在气候变化加剧的背景下,如何让"水乡"的"水"更安全、更温顺?答案或许就藏在每一次预警的响应里,在每一条河道的治理中,在每一个人对自然的敬畏中。