近日多起发布传播虚假“警情通报”案件被侦破,涉伪造官方文件、传播谣言,多人被刑拘,此类谣言严重扰乱社会秩序、损害政府公信力,需依法严厉打击。

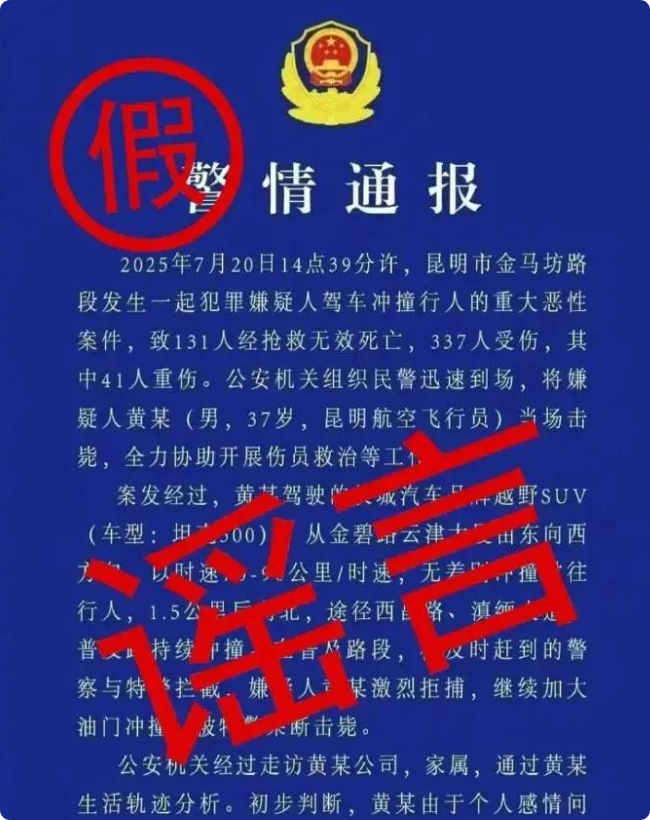

7月28日,一条"昆明驾车撞人案131人死亡"的"警情通报"在社交平台疯传。发帖人配文:"刚收到内部消息,昆明环山路发生连环车祸,现场惨不忍睹,官方通报已出!"配图是一张"蓝底白字"的伪造文件,落款赫然盖着"昆明市公安局交通警察支队"公章。这条看似"权威"的信息,在2小时内被转发12万次,评论区满是"太可怕了""祈祷"的恐慌留言——直到警方介入,真相才浮出水面:所谓"131人死亡"是造谣者随手编造的数字,"警情通报"是用PS软件伪造的电子模板。

这并非孤例。近日,公安部网安局通报了3起典型虚假"警情通报"案件,从"昆明车祸"到"杭州粪水自来水",从"深圳幼儿园集体中毒"到"南京银行系统崩溃",这些披着"官方外衣"的网络谣言,正以"蓝底白字"的视觉冲击力,撕扯着社会信任的底线。

"蓝底白字"的魔力:为何虚假警情通报总能"一炮而红"?

在信息爆炸的时代,"蓝底白字"的"警情通报"为何能成为谣言的"流量密码"?心理学研究显示,人类对"权威符号"天然敏感——警徽、公章、正式公文格式,这些元素会触发大脑的"信任捷思法",让人下意识认为"这是真的"。更关键的是,警情通报往往涉及公共安全、民生热点,天然带有"紧迫性"和"重要性",公众的恐慌情绪容易被快速点燃。

以"昆明驾车撞人案"为例,造谣者精准抓住了两个传播痛点:一是昆明作为旅游城市,环山路是游客必经之路,事故场景容易引发联想;二是"131人死亡"的极端数字,突破了日常认知的"安全阈值",瞬间激活了公众的危机意识。有网友在评论区坦言:"看到'蓝底白字'就信了,谁会想到是P的?"

这种"权威伪装术"的背后,是造谣者的精心设计。警方在调查中发现,这类虚假通报的制作成本极低:只需用PS修改真实警情通报的模板,替换时间、地点、事件关键词,再配上"内部消息""刚收到"等诱导性文案,就能生成一条"高仿真"谣言。更有甚者,会同步在短视频平台发布"现场视频"——其实是拼接的旧闻画面,或是用AI生成的"车祸模拟场景"。

谣言的"多米诺效应":从网络喧嚣到社会恐慌

虚假"警情通报"的危害,远不止于"博眼球"。它像一颗投入湖面的石子,激起的涟漪可能波及整个社会的安全感。

第一起案件中,"昆明车祸"谣言传播后,当地旅行社接到大量退订电话,环山路沿线商户营业额骤降30%;第二起"杭州粪水自来水"谣言,导致部分小区居民连夜抢购瓶装水,超市货架被清空;第三起"深圳幼儿园中毒"谣言,甚至引发了家长围堵校门口的群体事件。"这些谣言不仅干扰了正常的社会秩序,更透支了警方的公信力。"公安部网安局相关负责人指出,"当公众多次被虚假信息误导,下次再看到真实的警情通报时,可能会产生'狼来了'的怀疑心理。"

更值得警惕的是,这类谣言正在形成"产业链"。警方调查发现,部分自媒体团队专门"生产"虚假警情通报:有人负责收集热点事件关键词,有人负责制作伪造模板,有人负责在多个平台分发,还有人负责"控评"——通过小号刷"真实"评论,营造"多人转发"的假象。在某电商平台上,甚至能搜到"警情通报模板定制"服务,明码标价:"专业PS公章,支持修改时间地点,20元/份"。

法律利剑出鞘:从"刑拘"到"溯源"的全链条打击

面对愈演愈烈的虚假警情通报,公安机关的打击力度也在升级。此次通报的3起案件中,造谣者均被刑事拘留,等待他们的将是法律的严惩。

根据《治安管理处罚法》第25条,散布谣言扰乱公共秩序的,可处5-10日拘留并处500元以下罚款;情节较轻的,处5日以下拘留或500元以下罚款。《刑法》第291条之一则规定,编造、故意传播虚假信息罪,最高可处7年有期徒刑。值得注意的是,警方不仅追究直接发布者的责任,更注重"溯源"——通过技术手段追踪到模板制作、账号买卖、流量贩子等幕后黑手。

在"昆明车祸"案件中,警方不仅刑拘了白某某、陈某某,还顺藤摸瓜捣毁了一个"谣言制作团伙":该团伙长期为多个自媒体提供"定制化"虚假警情模板,涉案金额超50万元。目前,团伙主要成员已被批准逮捕,相关平台也因"未尽审核义务"被约谈整改。

全民共治:如何让"蓝底白字"不再成为谣言温床?

谣言止于智者,更止于制度。要彻底根治虚假"警情通报",需要构建"政府-平台-公众"的全民共治体系。

对政府而言,需建立"权威信息快速响应机制"。当谣言出现时,官方应在第一时间通过"警情通报"专栏、政务新媒体等渠道发布真实信息,用"真通报"对冲"假通报"。例如,昆明警方在谣言传播2小时后,就通过官方微博发布《关于环山路交通事故的通报》,详细说明事故原因、伤亡情况,阅读量超1000万,迅速平息了恐慌。

对平台而言,需强化"技术+人工"审核机制。短视频平台、社交平台应利用AI识别技术,对"蓝底白字""公章模板"等关键词进行自动筛查;同时,建立"谣言举报奖励制度",鼓励网民参与监督。某平台数据显示,启用AI审核后,虚假警情通报的传播速度下降了60%,举报量提升了3倍。

对公众而言,需提升"信息素养"。面对"蓝底白字"的信息,不妨多问几个问题:"这个通报是从哪个官方渠道发布的?""有没有其他权威媒体佐证?""内容是否符合常理?"正如网络安全专家所说:"真正的警情通报不会在朋友圈'首发',更不会用'内部消息'博眼球。"

从"昆明车祸"到"杭州粪水",从"深圳中毒"到"南京银行",这些虚假"警情通报"的破灭,印证了一个真理:网络空间不是法外之地,"蓝底白字"的权威光环,容不得半点虚假。当造谣者为博流量触碰法律红线,当平台为流量放任谣言传播,最终伤害的,是我们共同的社会信任。唯有全民共治、依法治理,才能让"蓝底白字"真正成为传递真相的桥梁,而不是谣言滋生的温床。