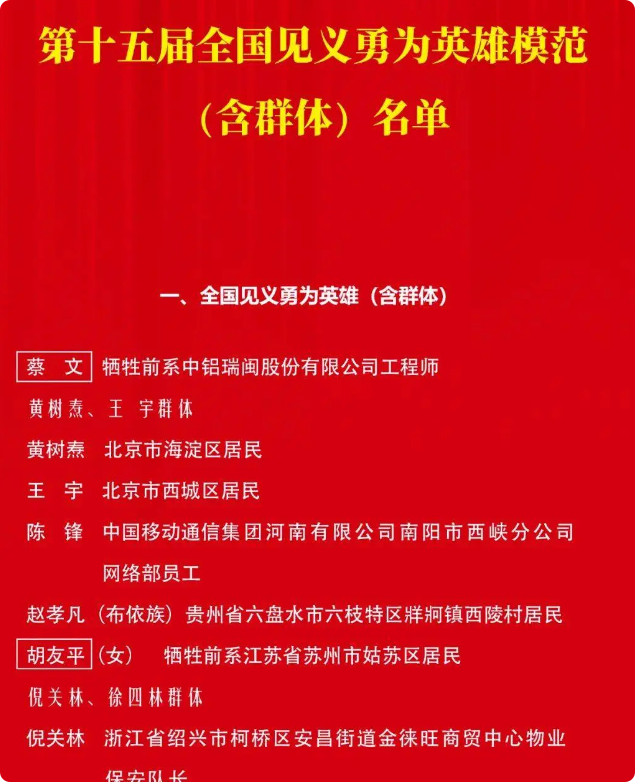

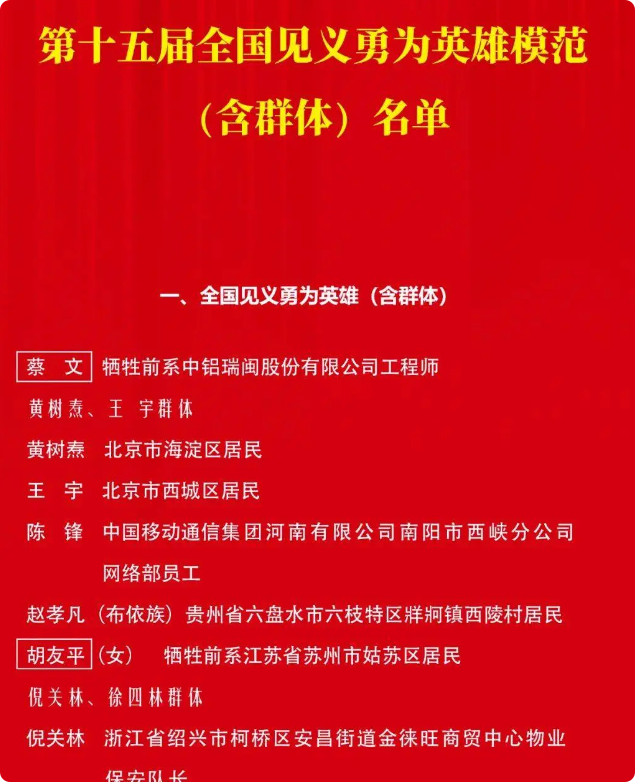

2025年7月21日,苏州市居民胡友平因在“6·24”事件中为保护妇女儿童英勇牺牲,被追授第十五届“全国见义勇为英雄”称号。

事件背景:英雄群体的时代缩影

2025年7月21日,第十五届全国见义勇为英雄模范表彰大会在京召开,82名个人和群体获表彰,其中21人英勇牺牲。苏州市居民胡友平因在“6·24”持刀伤人事件中为保护妇女儿童不幸遇难,被追授“全国见义勇为英雄”称号。他的事迹与蔡文(污水井中救人身亡)、李清学(抗洪中救出3名儿童)、李林雨(“00后”武警战士营救落水群众牺牲)等共同构成了一幅舍生取义的英雄群像。这些平凡人在危急时刻的选择,成为社会主义核心价值观最鲜活的注脚。

胡友平事迹:平凡中的伟大抉择

据公开报道,胡友平生前系苏州市普通居民,在2023年“6·24”事件中,面对持刀行凶的犯罪分子,他毫不犹豫挺身而出,用身体挡在妇女儿童前方,最终因伤势过重牺牲。他的行为并非偶然——目击者称,胡友平日常便以热心肠著称,曾多次参与社区志愿服务。这种“本能般的勇敢”背后,是长期积淀的责任感与道德信念。

社会意义与法律视角:

- 法律对见义勇为的保护:我国《民法典》第183条明确保障见义勇为者的合法权益,免除其“救助过失”责任。胡友平的行为符合“紧急救助”定义,其家属依法享有抚恤金及荣誉待遇。

- 未成年人教育启示:胡友平牺牲时保护的儿童群体,凸显了见义勇为精神代际传递的重要性。如陕西烈士张子琛(2021年海南博鳌救人身亡)的父亲所言:“孩子的勇敢源于家庭熏陶”,社会需通过家校协同强化青少年责任教育。

英雄群体的多维解读

- 牺牲者的共同特质

本次表彰的21位牺牲者中,既有工程师蔡文(凭专业知悉危险仍救人)、退伍军人李清学,也有普通市民胡友平。他们的职业、年龄各异,但均展现出“利他性风险承担”的心理机制——即在权衡自身安全与他人利益时,优先选择后者。 - 珠峰救援的伦理突破

河南登山者范江涛在海拔8400米放弃登顶梦想,耗费4小时救下遇险同胞,打破了“8000米以上无道德”的登山界潜规则。这一案例与胡友平的事迹共同证明:人性光辉可超越环境极限。

社会反思:如何让英雄不再以生命为代价?

- 完善应急干预机制

- 公共场所安全升级:苏州“6·24”事件暴露出公共场所应急设备的不足。可借鉴博鳌海岸派出所的做法(张子琛事件后增设海上救援站),在商圈、学校等地普及AED与防暴设施。

- 见义勇为技能培训:数据显示,70%的施救者因缺乏专业方法遇险。建议将急救、防暴课程纳入社区教育,提升民众科学施救能力。

- 构建“后英雄时代”保障体系

- 心理干预:胡友平家属及被救儿童需长期心理辅导,避免创伤后应激障碍。

- 经济支持:除政府抚恤外,可设立“见义勇为基金”,如海南省张子琛家属的持续帮扶。

结语:从个体到群体的精神传承

胡友平们用生命刻下的不是悲剧,而是文明进步的刻度。他们的名字与蔡文、张子琛、李林雨一起,成为民族精神谱系中的永恒坐标。正如表彰大会所言:“闪光一刻皆永恒”——每一次无畏的挺身而出,都在书写人类对抗冷漠与恐惧的史诗。唯有将英雄精神转化为制度保障与社会行动,才是对牺牲者最高的礼赞。