今年第6号台风"韦帕"正以强台风级逼近华南沿海,文章系统分析了其发展特点、三重灾害风险及现代防灾体系的多维响应策略,从智能预报预警到数字化应急指挥,再到社会化防灾网络,全面展现了我国应对台风的科技防御能力和公众避险的科学指南,体现了从被动抗灾向主动韧性管理的转变。

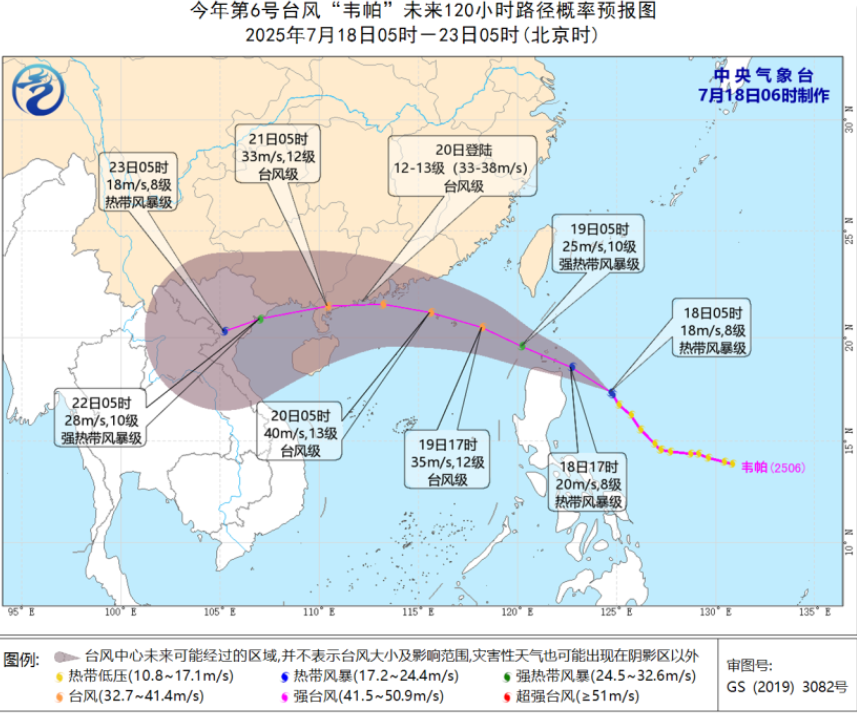

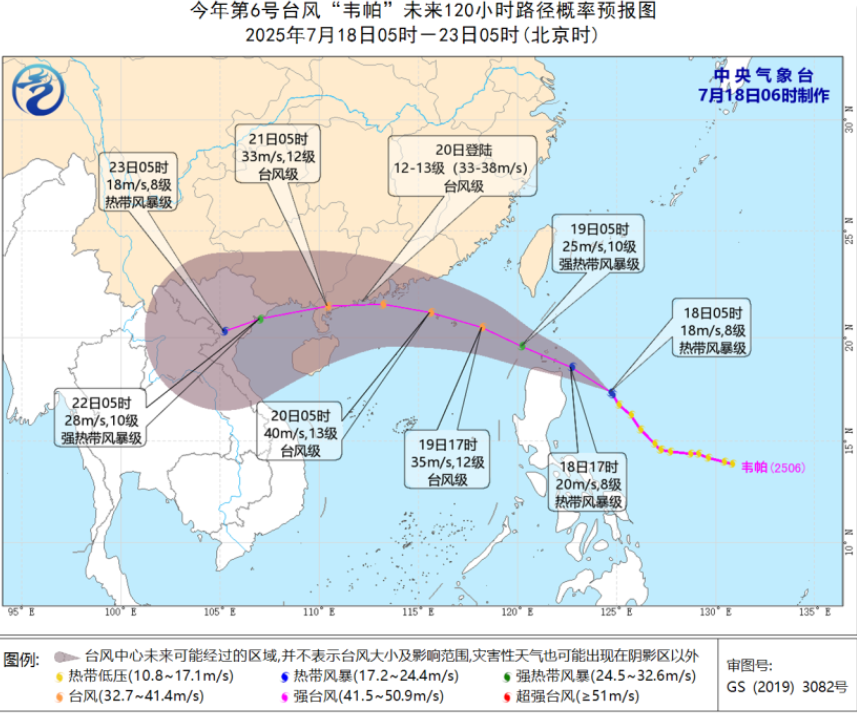

2025年7月18日凌晨,菲律宾以东洋面孕育的热带低压正式获得命名——今年第6号台风"韦帕"(Wipha)。这个名字源自泰国,意为女性名字,却携带着不容小觑的自然力量。中央气象台发布的数据显示,"韦帕"正以每小时20-25公里的速度向西偏北方向移动,预计最强可达强台风级(14级,42米/秒),其发展轨迹直指我国华南沿海。这场即将到来的风暴,不仅是对气象预报能力的检验,更是对城市应急管理体系的一次全面考验。

台风"韦帕"的成长轨迹与特点分析

从气象云图上看,"韦帕"呈现出典型的南海台风特征:

- 能量供给充沛:当前海表温度高达30℃,较常年同期偏高1.5℃,为台风加强提供了充足"燃料"

- 引导气流明确:副热带高压脊线稳定在北纬25度附近,形成清晰的西偏北移动路径

- 水汽通道畅通:西南季风与台风环流耦合,预计将带来"台风列车效应",广东中部至海南岛东部可能面临持续性强降水

国家气象中心台风与海洋气象预报中心首席预报员张立新指出:"'韦帕'具有近海快速增强的特点,从生成到预计登陆仅有48小时左右的时间窗口,这要求防御工作必须争分夺秒。"

多重灾害叠加的风险图谱

根据数值预报模式分析,"韦帕"可能带来三重灾害链式反应:

1. 海洋灾害复合体

- 南海东北部将出现8-10米狂浪区

- 风暴增水叠加天文大潮,广东珠江口可能面临2.5米的风暴潮

- 强风导致的海况恶化直接影响南海油气平台作业安全

交通运输部南海救助局已启动二级应急响应,部署12艘专业救助船在关键海域待命。广州打捞局工程师李明表示:"我们特别关注琼州海峡客滚船的安全管控,已要求航速低于14节的小型船舶全部停航。"

2. 陆地风雨影响

- 过程累积雨量:台湾岛东部150-200毫米,粤西沿海300-400毫米

- 大风范围:台风中心附近12级风圈半径预计达80公里

- 城市风险:深圳、珠海等超高层建筑密集区需防范狭管效应放大风力

广东省住建厅已发出紧急通知,要求对全省2387个在建工地的塔吊、升降机等高空设备进行全面加固。深圳市应急管理局创新采用"台风眼"监测系统,在500米以上超高层建筑设置风速实时监测点。

3. 次生灾害隐患

- 粤西花岗岩风化区存在滑坡风险

- 珠三角城市内涝热点区域需重点防范

- 海南岛东部珊瑚礁海岸面临侵蚀威胁

自然资源部地质灾害技术指导中心已向可能受影响区域派出5个专家组。值得注意的是,本次台风影响区域与2023年"泰利"台风路径高度重合,部分尚未完全修复的防灾设施面临二次考验。

现代防灾体系的多维响应

面对来势汹汹的"韦帕",我国应急管理系统展现出科技赋能的鲜明特征:

1. 智能预报预警系统

- 风云四号B星每6分钟提供一次台风区域高清云图

- 粤港澳大湾区气象雷达组网实现台风三维结构精细扫描

- 人工智能路径预测模型将误差控制在50公里以内

2. 数字化应急指挥平台

- 广东省应急管理厅启用"智慧应急"系统,整合12个部门实时数据

- 通过手机信令分析,精准定位沿海景区滞留游客位置

- 无人机巡查系统可自动识别危房、广告牌等风险点

3. 社会化防灾网络

- "粤省事"平台开通台风避险服务专区,提供实时避难场所导航

- 全省3.2万名灾害信息员完成岗前再培训

- 社区"网格化"管理确保孤寡老人、留守儿童等特殊群体转移无忧

公民防灾的科学指南

在台风影响期间,公众需掌握以下避险要点:

1. 居家防护

- 提前用胶带在玻璃窗贴"米"字形,可减少70%破碎风险

- 储备至少3天的饮用水和即食食品

- 将冰箱温度调至最低档,以备停电时延长保鲜时间

2. 出行安全

- 避免经过下凹式立交桥等易积水路段

- 远离变压器、广告牌等可能带电或倒塌的设施

- 车辆停放避开大树、高空坠物区域

3. 信息获取

- 通过"国家应急广播"等官方渠道获取预警

- 警惕"台风眼过境时天气短暂平静"的假象

- 掌握所在社区应急避难场所路线

中国气象局公共气象服务中心主任王志华强调:"台风防御已从单纯的'抗灾'转向基于风险的'韧性管理',这需要政府、企业和公众形成防灾合力。"

随着"韦帕"逼近,从南海碧波到华南陆地,一场人与自然的有序博弈正在展开。在这场考验中,精准的科技预报、高效的应急响应、科学的公众应对,共同构筑起现代城市的防灾长城。当风暴过后,我们收获的不仅是防灾经验的积累,更是对人与自然关系的深刻认知——在气候变化加剧的今天,提升系统韧性才是应对极端天气的治本之策。