B站将于2025年5月26日起将第三方开播权限粉丝门槛从100提至5000,以打击黑产维护秩序,此举引发创作者和用户不同反应,体现平台在流量与质量、开放与规范间的博弈及对生态治理的探索 。

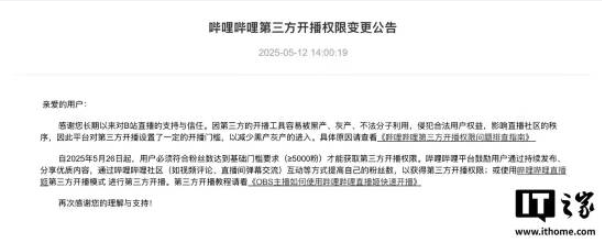

近日,B站的一则公告在用户和创作者群体中引发了广泛讨论。根据B站官网发布的消息,自2025年5月26日起,平台将大幅提高第三方开播权限的门槛——用户粉丝量必须达到5000以上才能申请使用第三方直播工具,而此前这一门槛仅为100。对于未达标的用户,则仅能通过B站官方提供的PC直播姬、手机App或网页端等渠道进行直播。官方在公告中明确表示,此举旨在打击黑产、灰产及不法分子利用第三方工具破坏直播社区秩序,但这一调整也被解读为平台对内容生态的深度干预。

政策调整的初衷:从技术风险到生态管控

B站官方对调整的解释聚焦于安全性与秩序维护。公告指出,第三方直播工具因其开放性易被黑产利用,包括恶意刷流量、诈骗行为以及低质内容泛滥等,这些行为不仅损害了合法用户的权益,也对平台生态造成负面影响。过去几年,随着直播行业的爆发式增长,B站直播用户规模持续扩大,但伴随而来的内容质量参差不齐、技术漏洞被滥用等问题也日益显著。部分第三方工具缺乏严格的审核机制,可能导致虚假流量、诱导打赏等乱象滋生。

然而,这一新规的更深层次影响在于平台对内容生态的控制权强化。长期以来,B站以“社区文化”和“创作者友好”著称,但直播业务的快速增长使其面临与传统直播平台相似的管理难题:如何在开放性与规范性之间找到平衡?通过提高门槛,B站试图筛选出更优质的创作者群体,确保直播内容的高质量,并进一步集中资源打造核心直播生态。

创作者与用户的两极反应:机遇与挑战并存

新规出台后,用户和创作者的反应呈现两极分化。部分头部UP主和工作室表示支持,认为此举可减少低质量创作者对资源的挤占。“B站的流量本应优先分配给优质内容生产者,而不是被投机者利用第三方工具扰乱市场。”一位拥有数万粉丝的游戏主播评论道。此外,依赖官方工具的限制也有助于统一监管标准,避免因技术差异导致的管理漏洞。

然而,中小创作者和普通用户的质疑声同样强烈。5000粉丝的门槛将大量新手和垂直领域小型UP主拒之门外,他们往往依赖第三方工具的低门槛快速切入直播赛道。一位教育类UP主直言:“我的粉丝主要来自视频内容,直播只是辅助互动手段。突然要求5000粉,相当于切断了一条低成本获取反馈的渠道。”此外,技术门槛的提升也可能限制创意表达——一些创作者通过第三方工具实现画质增强、多平台联动等功能,而这些在官方工具中尚未完全覆盖。

值得注意的是,海外用户对这一政策的反应尤为敏感。由于B站在部分地区的国际影响力有限,新规可能进一步削弱非头部创作者的生存空间,导致内容生态单一化风险。

平台治理的深层逻辑:流量与质量的博弈

B站此次调整折射出互联网平台在快速发展期的普遍困境:如何在流量红利与内容质量之间权衡。早期,低门槛政策吸引大量创作者涌入,快速推动业务扩张;但当平台进入成熟阶段后,劣质内容与黑产的负面影响逐渐显现,精细化运营成为必然选择。提高粉丝门槛本质上是通过“赛马机制”筛选优质内容,将资源倾斜给更具竞争力的创作者,同时减少管理成本。

然而,这种策略也可能带来副作用。一方面,中小创作者的成长路径被压缩,平台内容多样性可能受损;另一方面,过于依赖官方工具可能削弱创作者的自主性,与B站早期倡导的“去中心化”理念相悖。如何在维护生态健康与保持开放性之间找到平衡点,将是B站未来需要持续探索的课题。

行业启示:平台规则调整的标本意义

B站的案例并非孤例。近年来,抖音、快手等短视频平台均曾调整直播权限规则,核心逻辑均是“以规则促生态”。但不同的是,B站作为以社区文化为根基的平台,其用户黏性更依赖于创作者与观众之间的长期信任关系。因此,新规的成败不仅关乎直播业务,更可能反向影响整个社区氛围。若处理不当,可能导致核心用户流失,动摇平台根基。

对于整个行业而言,B站的尝试提供了两点重要启示:其一,在内容平台发展后期,精细化运营比规模扩张更重要;其二,政策调整需配套沟通机制,避免创作者因规则突变产生抵触情绪。例如,B站可设立过渡期,为中小创作者提供直播权限申请指导,或推出粉丝成长扶持计划,帮助优质创作者逐步达标。

结语:在变革中寻找共生之路

B站的直播权限调整是一场充满挑战的实验——既要遏制黑产,又要维系创作者生态;既要提升内容质量,又不能扼杀创新活力。这一政策的真正价值不在于新规本身,而在于它将如何重塑平台与用户、创作者之间的共生关系。短期阵痛或许不可避免,但长远来看,只有在秩序与自由之间找到最佳平衡点,方能实现平台的可持续发展。正如一位B站老用户所言:“我们希望看到的,不是一个冷冰冰的规则机器,而是一个能让所有人安心创作与交流的社区。”