"会宁美食:黄土高原上的粗粮细作,每一口都是生存智慧与乡愁的味觉表达。"

在甘肃会宁这片贫瘠却坚韧的土地上,每一道特色美食都是当地人对抗自然、适应环境的智慧结晶。"懒疙瘩"、"洋芋盖被子"、浆水面这些看似朴实的食物,承载着会宁人千百年来的生活哲学与情感记忆,成为黄土高原上最动人的味觉诗篇。

碳水化合物的智慧:"懒疙瘩"里的生存法则

会宁人口中的"懒疙瘩",实则是环境与人文相互塑造的产物。这种用杂粮面随手揪成的不规则面食,诞生于干旱少雨的艰苦环境中。当地农妇们将豌豆面、莜麦面等粗粮混合,不用擀面杖,仅凭手感就能快速制作出一锅饱腹美食。这种"懒"中见巧的烹饪方式,背后是高原妇女在繁重农活与家务间找到的平衡之道。

"懒疙瘩"最地道的吃法是搭配酸菜浆水,粗粝的杂粮口感与清爽的发酵酸味形成奇妙平衡。会宁老人常说:"吃懒疙瘩长大的人,骨头硬。"这句话道出了这种食物与地域性格的深层联系——简单的原料经过巧手改造,既满足了生存需求,也塑造了当地人坚韧不拔的品格。如今,这道承载着集体记忆的食物已成为会宁游子心中最浓烈的乡愁符号。

土豆的升华:"洋芋盖被子"的饮食哲学

"洋芋盖被子"这道土得掉渣的美食,展现了会宁人化平凡为神奇的烹饪智慧。将土豆切块铺底,覆盖手工面饼慢火焪烤,面饼吸收土豆香气的同时锁住水分,形成独特的"下软上脆"口感结构。这道菜的制作过程本身就是一场精准的火候掌控——火太旺则焦糊,火太小则生硬,全凭主妇们代代相传的经验。

这道菜的调料搭配更显智慧:蒜泥杀菌解毒,油泼辣子驱寒活血,与会宁高寒的气候特点高度契合。营养学家指出,这种碳水与淀粉的组合虽然简单,却提供了高原生活必需的热量,而大蒜中的硫化物与辣椒中的辣椒素则有效促进了血液循环。如今在会宁农家乐,"洋芋盖被子"已从家常便饭升级为招待贵客的特色菜,不变的是一口下去满嘴的踏实感。

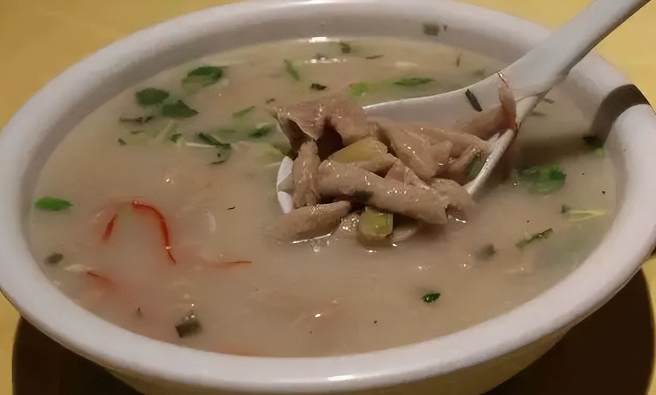

发酵的魔力:一缸浆水的文化密码

在会宁,没有浆水缸的人家会被认为"不会过日子"。这种用野菜发酵而成的酸汤,是会宁饮食体系中的灵魂所在。制作浆水是一门精准的微生物艺术——荠菜、苦苣等野菜洗净入缸,加入面汤引子,在特定温度下静待乳酸菌的魔法。成功的浆水应该清亮微酸,带着植物本身的清香。

浆水面的普及与会宁历史上的饥荒记忆密切相关。在粮食短缺的年代,一勺浆水能让寡淡的面条焕发生机,既开胃又节省菜蔬。如今,这碗"穷人饭"已升华为文化符号,当地有"三天不吃浆水面,心里干焦火燎"的俗语。更令人称奇的是,每家浆水都有独特风味,成为家庭认同的味觉标记。有会宁人笑称:"相亲先看浆水缸,味道不对不拜堂。"

杂粮的华丽转身:荞面油圈与搅团的生命力

会宁美食中最能体现"粗粮细作"智慧的,当属荞面油圈和搅团。甜荞面本身口感粗糙,但经过发酵、油煎等工艺改造后,竟能变成外酥内软的精致点心。这种转变与会宁妇女的巧思密不可分——她们掌握着让荞面"听话"的秘诀:水温、发酵时间、油温的精确控制,才成就了这道"巧媳妇的招牌"。

搅团更是将"难以下咽"的杂粮变成了老少皆宜的柔软美食。玉米面、豆面等原料在沸水中不断搅打,形成绵密质地,入口即化。这种食物特别适合高原上的老人和孩子,既容易消化,又保留了粗粮的营养价值。现代营养学研究证实,搅团的低GI特性有助于血糖稳定,这与当地长寿现象可能存在关联。

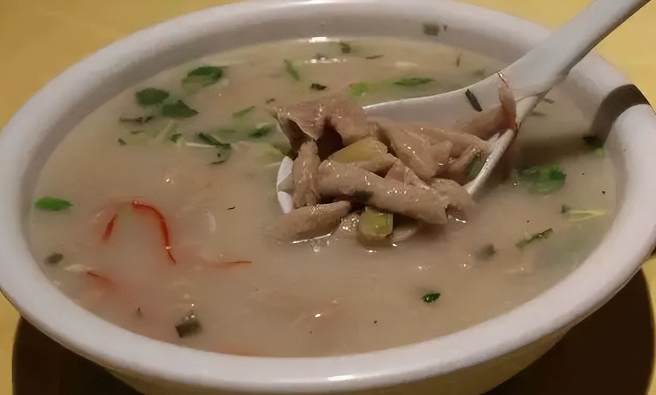

杏仁露:黄土高原上的白色琼浆

会宁杏仁露的诞生,是人与自然对话的美丽意外。山野间苦涩的野杏仁,经过浸泡、磨浆、过滤等工序,竟变成乳白清甜的饮品。这道工艺蕴含着深刻的转化哲学——通过物理和化学变化,将不可食用的变成美味的,将苦涩的变成甘甜的。

在物质匮乏年代,杏仁露是会宁人待客的最高礼节。宴席上那一壶乳白色的液体,代表着主人最诚挚的心意。如今,这种传统饮品被科学验证富含维生素E和不饱和脂肪酸,成为会宁美食走向外界的名片。有趣的是,当地人在饮用时仍保持着古老的习俗——第一杯敬天地,第二杯敬长辈,然后才是宾主尽欢。

美食背后的精神图谱

会宁美食的独特之处,不在于食材的名贵或技法的繁复,而在于那种将生存必需转化为生活美学的智慧。每一道食物都是当地人应对自然限制的答案,也是他们情感表达的载体。当游子在外思念家乡时,最怀念的可能不是某道菜的具体味道,而是那种食物与土地、与人情的紧密联系。

如今,这些传统美食正经历着微妙的转型——懒疙瘩出现在高档餐厅的菜单上,杏仁露有了工业化生产线,浆水面成为网红食品。但无论如何变化,这些食物中蕴含的生存智慧和生命态度,依然是会宁人最宝贵的精神遗产。正如一位会宁老厨师所说:"我们的饭食教人懂得,再苦的日子也能过出滋味来。"